表面張力計は液体の表面張力を数値化する機器です。表面張力計は国内外さまざまなメーカーから販売されていますが、海外メーカーも多くどの機器を選べばいいのか悩ましいこともありますよね。

そこでこの記事では、表面張力計のおすすめメーカーを7社紹介し、各社の機器の特徴も解説します。初めての表面張力計選びに悩んでいるなら、参考になります。また表面張力計の測定原理や選び方もお伝えするので、失敗しない表面張力計選びができますよ。

分析計測ジャーナルでは、表面張力計の相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

表面張力とは?表面張力計の活用例も

表面張力と聞けば、コップから水が溢れ出ない様子を思い浮かべることも多いのではないでしょうか。あの現象はどのような原理で成り立っているのか、表面張力を数値化するための機器は、実際どのような場面で使われているのかを解説します。

表面張力とは?

表面張力とは、液体の表面が収縮して表面積を最小にしようとする力のことです。表面張力は液体の分子間において、お互いを引き合う力が生じて発生します。とくに液体と気体など異なる物質との境界で強く現れる現象です。

液体の内部では分子同士があらゆる方向に引き合うため、力が均等に働きます。しかし表面にある分子は、液体内部の分子には引かれますが、液体の外(気体側)にはほとんど引かれません。このため液体の分子は引力の不均衡が生じて、表面積をできるだけ小さくしようとする性質が現れるのです。

表面張力計とは?実用例を紹介

表面張力計は、液体の表面張力や界面張力を高精度に測定する精密機器です。製品の品質管理から研究開発まで、幅広い産業分野で活用されています。実際に表面張力計が使用されている事例は以下の通りです。

- 塗料業界:塗膜の均一性確保

- インク業界:印刷品質の安定化

- 化粧品業界:製品の使用感や安定性の評価

- 半導体業界:洗浄液の品質管理

- 食品業界:乳化の安定化

表面張力計の用途は多岐にわたり、私達の生活に欠かせない商品の評価に使われています。

表面張力計の種類

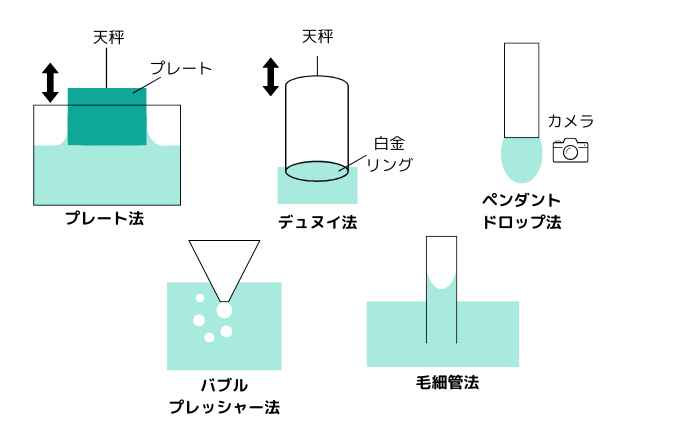

表面張力計の測定手法は、いくつかあります。各手法の図解は以下の通りです。またそれぞれの特徴を表にまとめました。

- プレート法(Wilhelmy(ウィルヘルミー)法)

- リング法(Du Noüy(デュヌイ)法)

- ペンダントドロップ法(懸滴法)

- バブルプレッシャー法(最大泡圧法)

- 毛細管法

| 測定方法 | 試料量 | メリット | デメリット | |

| プレート法 | 水平なプレートを液体表面に接触させ、表面に働く引き上げ力を測定して表面張力を算出 | 10〜20 mL | ・高粘度の試料でも測定できる ・測定が比較的シンプル ・粘性の影響が小さい | ・プレートが液体に完全に濡れる必要がある ・プレートの清浄性が重要 |

| リング法 | リングを液面に接触させ、リングを引き上げる際の最大力を測定して表面張力を算出 | 10〜20 mL | ・広く使用されている標準的な方法 ・操作が簡単で再現性が高い | ・粘性の影響を受ける ・使用する液体量が多め |

| ペンダントドロップ法 | 液体を針から滴下し、形成された液滴の形状を撮影し、形状解析により表面張力を算出 | 2〜5 mL | ・微量サンプルで測定可能 ・非接触で液体を測定できる ・粘性の高い液体にも適用可能 | ・計算のための画像解析が必要 ・高価な装置が必要 |

| バブルプレッシャー法 | 液中に気泡を発生させ、気泡の形成時に最大圧力を測定して動的表面張力を算出 | 5〜10 mL | ・動的表面張力が測定可能 ・溶液の表面活性変化が素早くわかる | ・安定した値を得るまで時間がかかる場合がある ・粘性や温度の影響を受ける |

| 毛細管法 | 細い毛細管を液体に浸し、毛細管内の液体の高さ(液面上昇)を測定して表面張力を計算 | 1〜5 mL | ・シンプルで安価な方法 ・装置が比較的簡単 | ・液体の密度が必要 ・低粘性液体でのみ精度が高い ・温度や振動に敏感 |

最も利用されている手法は、プレート法とリング法です。これらの方法は、同一機器で測定治具を交換するだけで測定できます。プロセスのモニタリング用には、持ち運びのしやすいバブルプレッシャー法がおすすめです。

表面張力計の選び方

表面張力計の種類は豊富ですが、試料の性質や求める測定精度によって適した測定原理とスペックが異なります。表面張力計の選び方について詳しく解説しましょう。

測定試料の状態と量で選ぶ

測定対象の性質によって最適な機器が異なります。また準備できる試料量によっても、どの方法が適しているのか判断しなければなりません。

- 低粘度液体(水、有機溶剤など):リング法、プレート法どちらも使用可能

- 高粘度液体(界面活性剤、樹脂など):プレート法なら安定した測定結果が得られる

- 微量サンプル(数μL程度):ペンダントドロップ法が最適

測定精度で選ぶ

用途に応じた適切な精度の機種を選択すると、過剰な投資を避けられますよ。一般的な精度指標は次の通りです。

- 研究開発用:±0.1mN/m程度の高精度が必要

- 品質管理用:±0.5mN/m程度で十分な場合が多い

- 製造現場での簡易チェック用:±1.0mN/m程度でも可

さらに測定の再現性や操作のしやすさも重要な選択ポイント。自動測定機能付きの機種なら、オペレーターによる測定誤差を低減できます。

表面張力計のおすすめメーカー7選

表面張力計のおすすめメーカーを7社紹介します。各機種の測定原理と特徴をわかりやすくまとめたので、表面張力計選びの参考にもご活用ください。

協和界面科学㈱

協和界面科学㈱は表面科学をリードしてきた日本メーカーです。表面張力計は高精度研究用からルーティンワーク向けのベーシックなものまでそろっています。

| 機種名 (製品名をクリックするとカタログにリンクします) | 測定原理 | 特徴 | 参考価格 |

| DY-700 | プレート法 リング法 | 高精度な表面張力計。内部分銅で校正作業が簡単。研究向きのハイエンドモデル。 | お問い合わせください |

| DY-500 | プレート法 リング法 | 多機能な表面張力計で、蒸発速度や粉体ぬれ性なども測定。不活性ガス雰囲気内での測定も可能。 | お問い合わせください |

| DY-300 | プレート法 リング法 | ベーシックな表面張力計。品質管理向けで、プログラムにより自動測定。 | お問い合わせください |

KRUSS(クルス)

KRUSS(クルス)はドイツのメーカーで、表面張力計業界の世界的リーダーです。クルスの表面張力計は、測定原理の異なるさまざまな種類があります。

| 機種名 (製品名をクリックするとカタログにリンクします) | 測定原理 | 特徴 | 参考価格 |

| Tensiio(テンシオ) | プレート法 リング法 | クルス最新の多機能自動表面張力計。大型液晶で操作しやすい。日本語対応ソフトウエア搭載。 | お問い合わせください |

| K20 | プレート法 リング法 | 簡易表面張力計で、表面張力のほか液体密度の測定も可能。データの出力は感熱紙で、高度な解析は不可。コストを抑えたエントリーモデル。 | お問い合わせください |

| BP100 | バブルプレッシャー法 | 気泡の界面形成時間が5ミリ秒(世界最短)のものでも測定できる。コンプレッサー内蔵で圧縮空気源が必要ない。 | お問い合わせください |

| BPT Mobile | バブルプレッシャー法 | 片手で持てるハンディタイプ。製造現場に持ち運び、測定可能。製造中のモニタリングに最適。 | お問い合わせください |

| DSA25 / DSAシリーズ | ペンダントドロップ法 | 簡易な表面張力測定や、連続測定も可能。日本語対応ソフトウェア搭載。 | お問い合わせください |

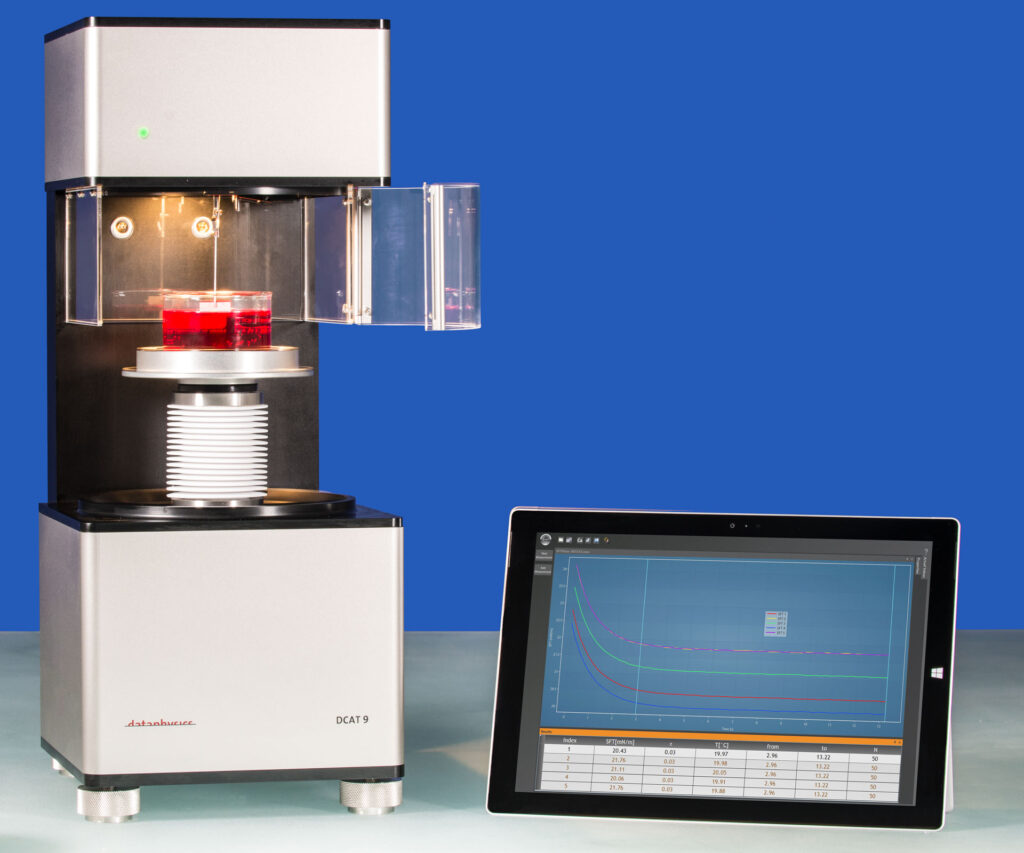

DataPhysics(データフィジックス)

出展:DataPhysics Tensiometers of the DCAT series

DataPhysics(データフィジックス)はドイツに設立された表面科学測定機専門メーカーです。1997年創業と比較的新しい会社ですが、高い精度が魅力の機器がそろっておりシェアを増やしています。

データフィジックスの表面張力計はDCATシリーズです。プレート法とリング法での測定が可能で、天秤の感度の高さが魅力。自動試料台なので、位置調整が簡単で測定のブレも防げます。

メイワフォーシス㈱

メイワフォーシス㈱は表面・界面計測機器の専門の日本メーカーです。国内生産にこだわり、研究開発から製造まで一貫して行い、高品質な製品を提供しています。メイワフォーシス㈱が販売する製品の中で表面張力が測定できる機器は2種類です。

| 機種名 (製品名をクリックするとカタログにリンクします) | 測定原理 | 特徴 | 参考価格 |

| T-60 | プレート法 リング法 | 簡単な構造で初めてでも使いやすい。リングファクター・密度・温度入力のみで測定できる。 | お問い合わせください |

| DCA200A | プレート法 リング法 | 表面張力および動的接触角測定装置。全自動で誰でも操作できる。 | お問い合わせください |

㈱あすみ技研

㈱あすみ技研は30年以上にわたり表面科学の分野で高い評価を得ている、表面張力計・界面張力計の専門メーカーです。表面張力計はペンダントドロップ法に特化したものがそろっています。レンタル品もあるので、プレート法やリング法とは違う測定原理を試してみたいならおすすめのメーカーです。

| 機種名 (製品名をクリックするとカタログにリンクします) | 測定原理 | 特徴 | 参考価格 |

| B100 | ペンダントドロップ法 | 本体の設置面積がわずかA4用紙サイズで小さく、どこでも置きやすい。ステージ移動で連続測定も可能。 | 145万円〜 |

| Aシリーズ ・A1000T ・A1000D ・A2000D | ペンダントドロップ法 | A1000Tは2面から液滴を観察できるので、表面の粗い材料の測定に最適。シリーズ全てにおいて、テレセントリックレンズを採用し、液滴からの距離によらず鮮明な画像が得られる。 | 380万円〜 |

| ME2 | ペンダントドロップ法 | 最小限のスペックで価格を抑えたエントリーモデル。ペンダントドロップ法を初めて試してみたい場合におすすめの機種。 | 80万円〜 |

Kibron(キブロン)

Kibron(キブロン)はフィンランドの会社で、研究向きの機種がそろっており、他のメーカーではみられない8チャンネル同時測定ができる表面張力計も販売されています。

| 機種名 (製品名をクリックするとカタログにリンクします) | 測定原理 | 特徴 | 参考価格 |

| Delta-8 | リング法 | 8チャンネル同時測定ができる表面張力計。サンプル量がわずか20〜50μLの少量。スクリーニングに最適。 | お問い合わせください |

| Ez-Pi+ | プレート法 リング法 | 研究向きの高性能機種。コンパクト設計で持ち運びも容易。 | お問い合わせください |

SITA(シータ)

SITA(シータ)はドイツの表面張力計メーカーで、バブルプレッシャー法が原理の表面張力計が研究向けからプロセス向けまであります。

| 機種名 (製品名をクリックするとカタログにリンクします) | 測定原理 | 特徴 | 参考価格 |

| DynoTester+ | バブルプレッシャー法 | 持ち運びができる携帯型表面張力計。ラボや製造ラインなど、どこでも自由に測定できる。ボタンを押すだけの簡単測定。 | 160万円 |

| Pro line T15 | バブルプレッシャー法 | シングルモード・自動モード・オンラン連続測定モードが選べる多機能機種。製造ラインの常時モニタリングや、ラボでの連続分析にも最適。 | 230万円 |

| Science line T100 | バブルプレッシャー法 | 高精度な実験室用機種。バブル寿命範囲が広く、15ミリ秒〜100秒まで対応。 | 375万円 |

| CLEAN LINE ST | バブルプレッシャー法 | プロセスモニタリング用の表面張力計。測定から洗浄までを全て自動で行う。 | お問い合わせください |

表面張力を評価するときの注意点

表面張力計を使用するときは、次のポイントを守ると精度の高い結果が得られますよ。

- 器具の清掃はしっかりと

- 温度管理を適切に(±0.1℃程度)

- 測定環境の振動を避ける

- 液体表面の汚染に注意

器具の洗浄は測定の要です。微量の汚れでも測定値に大きく影響します。そのため測定後は洗浄液で入念に洗浄し、純水でよくすすいだあと、清浄な環境で乾燥させましょう。温度管理は±0.1℃程度の精度で温度を制御できる恒温槽を使用し、測定中は温度変化を最小限に抑えてください。

振動対策は見落とされがちですが、重要なポイントの一つです。エアコンの風や人の往来による振動でも測定値が乱れる可能性があるため、防振台の使用や人の動きが少ない時間帯に測定するのがおすすめです。

表面張力の値に影響する因子は、

- 温度

- 湿度

- 不純物の存在

- 測定器具の清浄度

- 周囲の振動

です。これらの条件をできるだけ一定にすると、毎回同じ条件で評価ができて高精度な評価ができます。

初めて表面張力計を使用するときは、水で測定の練習をしてみましょう。純水の表面張力は20℃で約72.8 mN/mです。この値を基準として測定技術の習熟度を確認してみてください。

まとめ

表面張力計のおすすめメーカーは次の7社です。

- 協和界面科学㈱

- KRUSS(クルス)

- DataPhysics(データフィジックス)

- メイワフォーシス㈱

- ㈱あすみ技研

- Kibron(キブロン)

- SITA(シータ)

表面張力計選びに迷ったら、これらのメーカーを検討してみてください。また分析計測ジャーナルでは、表面張力計選びに関するご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

ライター名:バッハ

プロフィール:大手製薬会社において約8年間新薬の開発研究携わる。新薬の品質を評価するための試験法開発と規格設定を担当。さまざまな分析機器を使用し、試験法検討を行うだけでなく、工場での品質管理部門にも在籍し、製薬の品質管理も担当。幅広い分析機器の使用経験があり、数々の分析トラブルを経験。研究者が研究に専念でき、遭遇するお悩みを解決していけるよう様々な記事を執筆中。

記事をシェアする