近年、環境・食品・医薬品業界を中心に、高精度な元素分析の需要が高まっています。その中でも誘導結合プラズマ発光分光分析装置(ICP-OES)は、多元素を同時に高感度かつ迅速に測定できる技術として、研究機関や企業で広く利用されています。

ICP-OESは、試料を高温のプラズマ中で励起し、元素特有の発光を測定することで定量分析を行う手法です。その高感度・高速分析の特性により、水質分析、食品のミネラル検査、さらには半導体材料の品質管理まで、多様な分野で活用されています。本記事では、ICP-OESの原理・特徴・他の元素分析装置との比較・トラブルシューティングについて詳しく解説しました。ぜひ参考にしてください。

※なお、ICP-OESにはマルチ方式(同時測定型)とシーケンシャル方式(逐次測定型)の2タイプがありますが、本記事では導入件数の多いマルチ方式について解説しております。

分析計測ジャーナルでは、ICP-OES選びに関するご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

ICP発光分光分析(ICP-OES)とは?

この章では、ICP-OES(Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry)の基本原理から特長まで解説します。

ICP-OESの基本原理

ICP-OESの基本原理は、試料に含まれる元素を高温のプラズマ中で励起し、その後、各元素が特有の波長の光を放つ性質を利用して、元素の種類や濃度を分析するというものです。

アルゴンガスを用いた高周波電磁場によって形成されたプラズマは、約6000〜10000Kという高温です。試料がこのプラズマに導入されると、瞬時に蒸発・分解され、試料に含まれる元素が励起状態に遷移します。その後、励起した元素はエネルギーを放出しながら基底状態へ戻る際、特定の波長の光を発します。この発光の強度を測定することで、試料中の元素濃度を求められます。

ICP-OESでは、各元素が放出する光の波長を分光器によって分解し、特定の元素の発光強度を測定します。この発光強度は元素の濃度に比例するため、標準試料と比較すると試料中の元素の正確な濃度を算出できます。例えばカルシウム(Ca)は422.67 nm、鉄(Fe)は238.20 nmという特定の波長で発光。このように各元素が発する光の波長は決まっているため、異なる元素を同時に識別・定量できます。

ICP-OESの測定プロセス

ICP-OESでの分析の流れは、「試料導入→プラズマ中での励起→発光スペクトルの測定→定量分析」という順です。

1.試料の導入

最初に、液体試料をネブライザー(霧化器)によって微細な霧状のエアロゾル(微小な液滴)に変換します。霧状になった試料はキャリアガス(通常はアルゴン)とともにプラズマへ導入されます。

この段階で重要なのは、試料の物理的・化学的特性に応じた適切な前処理を行うこと。例えば固体試料を分析する場合は、あらかじめ酸による分解やアルカリ溶解を行い、均一な液体状態にする必要があります。また、高塩分試料(海水や食品試料など)は、装置内部の汚染やネブライザーの詰まりを防ぐために、希釈や濾過が推奨されています。

2.プラズマ中での励起と発光

試料が高温のプラズマ中に導入されると、試料内の元素が励起されます。試料は完全に分解され、原子やイオンが高エネルギー状態になります。そして、励起された元素が基底状態に戻る際、特有の波長の光が発生するのです。

3.発光スペクトルの測定と定量分析

発光した光は分光器によって波長ごとに分解され、特定の元素の発光強度を検出します。検出された発光強度は、標準試料と比較して試料中の元素濃度に換算します。

ICP-OESの最大の利点は、1回の測定で数十種類の元素を同時に分析できること。通常の原子吸光分析(AAS)では1つの元素ごとに測定を行う必要があるのに対し、ICP-OESでは一度の分析で多数の元素を測定できるため、時間とコストの面で非常に有利です。

ICP-OESのメリットとデメリット

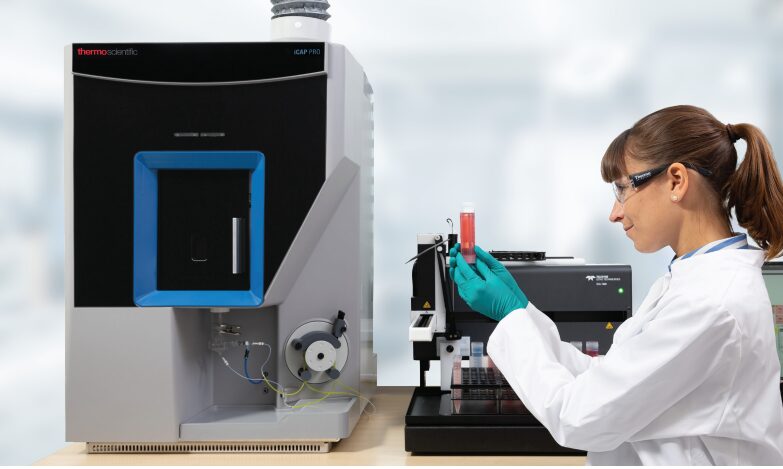

画像出典:Thermo Fisher Scientific公式サイト

ICP-OESの基本原理を解説したところで、次にICP-OESのメリットとデメリットについて見ていきましょう。

ICP-OESのメリット

ICP-OES(マルチ方式)のメリットは次の4つです。

多元素同時分析が可能

ICP-OES(マルチ方式)の最大の特徴は、多元素を同時に測定できることです。60種類以上の元素を一度に分析できるため、環境試料や食品試料、工業製品の品質管理など、複数の元素を迅速に評価する際に適しています。

広範な濃度範囲への対応

ICP-OESは、ppm(1 mg/L)からppb(1 µg/L)の低濃度域まで対応可能な高感度分析法です。水質分析や環境モニタリングなど、微量金属の検出が求められる分野でも有用です。

高速かつ効率的な分析

1試料あたりの測定時間は数十秒から数分と短く、多数の試料を短時間で処理できます。そのため、環境分析や食品分析、医薬品の品質管理のように、大量のサンプルを迅速に処理する必要がある分野で広く活用されています。

環境負荷が低い分析方法

ICP-OESは、分析過程で有機溶媒をほとんど使用しません。主に水や酸を試薬として利用するため、環境負荷が低い分析法としても注目されています。また、最新のICP-OES装置では省エネルギー化を意識しており、エネルギー消費を抑えた設計が増えています。

ICP-OESのデメリット

ICP-OESの導入や運用では、いくつかの制約があり、他の分析法の方が適しているケースもあります。ここでは、ICP-OESの代表的なデメリットについて詳しく解説し、それぞれの課題と対策について考察していきます。

初期導入コストが高い

ICP-OESの大きな課題のひとつが、装置の導入コストです。一般的なICP-OES装置の価格は数千万円台で、特に高性能なモデルになるほど費用は高くなります。加えて、分析環境を整えるために、専用の作業スペースや補助機器(例えば、冷却用のチラーやガス供給装置)を導入する必要があり、初期投資が大きくなりがちです。

ランニングコストが高い

ICP-OESは初期投資に加え、ランニングコストも考慮しなければなりません。運用には大量のアルゴンガスが必要であり、一般的には1時間あたり10〜20Lのアルゴンを消費します。この消費量は、装置の設計や測定条件によって異なりますが、長時間稼働する場合はガス代が大きな負担となることがあります。ガス代だけで年間数十万円以上の出費です。

また、ICP-OESにはネブライザー、スプレーチャンバー、トーチ、電極などの消耗品があり、定期的に交換が必要です。特に高濃度の試料やマトリックスが複雑な試料を頻繁に測定する場合は、部品の摩耗が早まって交換頻度が増えるため、コスト管理が重要になるでしょう。

ランニングコストを抑えるためには、省エネ設計の装置を選ぶのがポイント。メーカーによっては、プラズマの安定性を維持しながらアルゴンの使用量を削減する技術を用いたモデルがあり、長期運用に適しています。

ICP-MSに比べると感度が低い

ICP-OESはppm~ppbレベルの元素分析には適していますが、より微量なppt(1兆分の1 g)レベルの分析を必要とする場合、ICP-MS(誘導結合プラズマ質量分析)の方が適しています。ICP-OESは発光スペクトルを利用して濃度を測定するのに対し、ICP-MSは質量分析技術を活用して元素を検出するため、はるかに高感度な測定が可能です。

そのため、環境中の超微量金属の測定や、半導体産業の超高純度試料の分析などでは、ICP-MSの方が良いケースもあります。ただし、ICP-MSは装置価格やメンテナンスコストがさらに高く、操作の難易度も高いため、ppmレベルの濃度範囲で十分な場合はICP-OESを使う方が良いでしょう。

スペクトル干渉の影響を受ける

ICP-OESでは発光スペクトルを測定するため、異なる元素の発光波長が重なるスペクトル干渉の影響を受けることがあります。この干渉は、特に複雑な試料(食品試料、環境試料、工業材料など)を測定する際に問題となるので、適切な補正が必要です。

干渉を回避するためには、

- 別の波長を使用する

- バックグラウンド補正を適用する

- 高分解能の分光器を搭載した装置を選択する

といった方法が有効です。メーカによっては、高分解能スペクトル解析技術を備え、干渉の影響を低減する設計のモデルがあります。

ICP-OESの適用範囲と他の分析法との比較

ICP-OESは非常に汎用性の高い分析手法ですが、特定の用途では他の分析技術が適している場合もあります。ここではICP-OESが最適なケースと、その他の代表的な元素分析法との比較を行います。

ICP-OESが適しているケース

ICP-OESは、ppm~ppbレベルの元素分析が必要な場合に最適な手法です。特に以下のような用途に適しています。

- 水質分析や環境試料のモニタリング(河川、地下水、排水の重金属分析)

- 食品や農作物の成分評価(ミネラル、栄養素、重金属の検査)

- 金属材料の品質管理(合金や工業製品の成分分析)

- 医薬品分析(原薬や添加物の金属不純物検査)

ICP-OESはマルチ方式であれば多元素を同時に測定できるため、一度の分析で複数の元素を評価したい場合に非常に有用です。また、測定スピードが速いため、大量の試料を迅速に処理したい場合にもおすすめです。

ICP-OESと他の分析法の比較

ICP-OESと並んで広く用いられている元素分析法には、ICP-MS・AAS(原子吸光分析)・AAファーネス(フレームレスAAS)があります。それぞれの手法の特徴を下記表で比較しました。

| 分析方法 | 測定原理 | 感度 | 多元素同時測定 | 適用範囲 | コスト |

| ICP-OES | 発光スペクトル測定 | ppm~ppb | 60元素以上可能 | 環境・食品・金属材料・医薬品など | 高額(ランニングコストも高い) |

| ICP-MS | 質量分析(m/z測定) | ppt~ppq | 可能 | 超微量金属分析 | 非常に高額 |

| FAAS (フレームAAS) | 吸光スペクトル測定 | ppm | 1元素ずつ | 一般的な金属分析 | 低額 |

| GFAAS (AAファーネス) | 黒鉛炉による原子化 | ppb~ppt | 1元素ずつ | 微量金属分析 | 比較的低額 |

ICP-OESは多元素を測定でき、幅広い用途に適したバランスの取れた技術であることが分かります。超微量分析が必要な場合にはICP-MSが、単元素の簡便な分析にはAASが適しています。ICP-OESは、その精度と汎用性の高さから、多くの分野で不可欠な分析技術となっています。適用範囲やコスト、装置の特性を理解し、最適な分析手法を選択することが重要です。

ICP-OESの運用テクニックとトラブルシューティング

ICP-OES(マルチ方式)は、高感度かつ多元素を同時に測定できる強力な分析手法ですが、その性能を最大限に引き出すためには、適切な運用方法やトラブル対策が不可欠です。装置の操作が不適切であったり、試料の前処理が不十分であったりすると、分析結果の精度が低下したり、装置の劣化を早めたりする可能性があります。この章では、ICP-OESを効果的に運用するための具体的なテクニックと、発生しやすいトラブルの原因と対策について詳しく解説します。

ICP-OESの適切な運用方法

ICP-OESの運用で気を付けたいのは、以下の3点です。

- 試料の前処理と適切な導入方法

- 標準試料の管理と検量線の作成

- 分析条件の最適化

それぞれ解説していきます。

試料の前処理と適切な導入方法

ICP-OESの分析精度を向上させるためには、試料の前処理を適切に行うことが重要です。ICP-OESは液体試料を測定する装置なので、固体試料をそのまま導入することはできません。固体試料を分析する場合は、酸消化やアルカリ溶解を行い、均一な溶液状態にする必要があります。

例えば、金属や鉱物などの固体試料を測定する場合は、硝酸や塩酸を使用した酸消化が一般的です。特にシリカ成分を多く含む試料の場合は、フッ化水素酸を加えることで溶解が容易になります。しかし、フッ化水素酸は非常に危険な薬品であり、取り扱いには十分な注意が必要です。適切な防護具を着用し、換気の良い環境で作業しましょう。

また、食品や生体試料のように有機成分が多く含まれる試料では、過酸化水素を加えて分解を促進することがあります。過酸化水素を使用すると、炭素などの有機物を効果的に分解できるため、プラズマ内での影響を最小限に抑えられます。ただし、酸消化の過程で発生するガスや発熱によって危険が伴うため、慎重な操作が求められます。

さらに、海水や食品のような高塩分試料は、ネブライザーやスプレーチャンバーの詰まりを引き起こしやすく、測定の安定性を損なう可能性があります。そのため、これらの試料を測定する際には、適切な希釈を行い、塩濃度を下げることが重要です。場合によっては、特定の干渉成分を除去するために、前処理として樹脂カラムの使用も有効です。

標準試料の管理と検量線の作成

ICP-OESの測定精度を維持するためには、標準試料を適切に管理し、精度の高い検量線を作成することが欠かせません。検量線とは、既知濃度の標準試料を用いて作成する校正曲線のことであり、これを基準にして試料の濃度を求めます。検量線の品質が低いと、測定結果にばらつきが生じたり、正確な濃度が求められなかったりするため、作成方法には細心の注意を払う必要があります。

標準試料の保存状態も測定精度に大きく影響します。標準試料は、長期間保存すると分解や沈殿が発生し、濃度が変化する可能性があります。特に、低濃度(ppbレベル)の標準溶液は、保存期間が長くなるほど不安定になりやすいため、可能な限り新しく調製したものを使用するのが理想的です。また、保存容器にはポリエチレンやポリプロピレン製のボトルを使用すると金属の吸着を防げます。

検量線の作成では、測定範囲に応じて適切な標準溶液を選定することが重要です。通常、3点から5点ほどの異なる濃度の標準試料を用意し、直線性を確認します。特に高濃度の試料を測定する場合には、カーブフィッティングを適用し、非線形の影響を補正するのも効果的です。

分析条件の最適化

ICP-OESの分析精度を向上させるためには、プラズマの出力やキャリアガスの流量、測定波長の選定など、各種パラメータを適切に設定します。

プラズマ出力は通常1200Wから1500Wの範囲で設定されますが、試料の種類によって最適な出力が異なります。高濃度試料では高出力を使用してプラズマの安定性を向上さますが、出力を上げすぎるとトーチの寿命が短くなるため、慎重なバランスが必要です。

キャリアガス(アルゴン)の流量も分析結果に大きな影響を与えます。流量が多すぎると試料のプラズマ中での滞留時間が短くなり、感度が低下する可能性があります。一方で、流量が少なすぎると、試料の導入が不安定になり、再現性が悪化します。そのため、適切なガス流量を選定し、測定条件を安定させることが重要です。

測定波長の選定においては、スペクトル干渉を考慮する必要があります。ICP-OESは、多元素を同時に測定できる利点を持つ一方で、異なる元素の発光スペクトルが重なることがあります。このような場合は、干渉の少ない代替波長を選択するかバックグラウンド補正を適用すると、測定精度が向上します。

ICP-OESのよくあるトラブルと解決策

ICP-OESの運用中には、さまざまなトラブルが発生することがあります。よくあるトラブルとその解決方法を簡単にご紹介します。

分析結果の再現性が悪い

この場合、標準試料の管理や装置の清掃が適切に行われていない可能性があります。適切なタイミングでの定期的な掃除を心がけてください。消耗品を長持ちさせるためにも清掃は大切です。

プラズマが不安定になる

プラズマが不安定になる原因としては、アルゴンガスの供給圧が適切でないことや、試料中の塩類が過剰であることが考えられます。

測定値が予想よりも高いor低い

測定値が予想よりも高くなったり低くなったりする場合、スペクトル干渉が影響している可能性があります。その場合、異なる波長を選択すると干渉を回避できることがあります。また、バックグラウンド補正を適切に設定できれば、正確な測定結果が得られます。

ネブライザーが詰まってしまった

ネブライザーの詰まりは、高濃度試料を導入した場合によく発生します。これを防ぐためには、試料の希釈や適切な洗浄を行うことが重要です。また塩濃度の低い液体試料をしばらく吸わせて詰まりを解消させるのも有効です。

まとめ

ICP-OESは高感度かつ多元素を同時に測定できる強力な分析手法として、環境・食品・医薬品・金属材料など多くの分野で活用されています。基本原理は、試料を高温のプラズマ中で励起し、各元素特有の発光スペクトルを解析することで濃度を測定するというものです。

この技術の大きな利点は、以下の3つです。

- 多元素を短時間で同時分析できること

- 高い再現性と精度を持つこと

- 幅広い濃度範囲(ppm~ppbレベル)に対応できること

そのため、水質や土壌の環境分析、食品の栄養成分や重金属検査、医薬品や工業製品の品質管理など、幅広い用途に適用されています。

一方で、導入コストやランニングコストの高さ、スペクトル干渉の影響、ICP-MSと比べた場合の感度限界といった課題も存在します。これらを補うために、適切な機器選定、試料前処理の工夫、分析条件の最適化、メンテナンスの徹底が必要です。

また、ICP-OES以外の元素分析手法(ICP-MS、AAS)との比較を行い、用途に応じた最適な手法を選択することも重要です。例えば、超微量分析が必要な場合はICP-MS、単元素の分析にはAASが適しており、ICP-OESはその中間に位置するバランスの取れた手法といえます。

ICP-OESを効果的に運用するためには、適切な装置の選択、試料の前処理、測定条件の調整、トラブル対応の知識が欠かせません。本記事で解説した内容を参考に、正確で再現性の高い分析を実現し、研究や品質管理に活かしてください。

分析計測ジャーナルでは、ICP-OES選びに関するご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

ライター名:西村浩

プロフィール:食品メーカーで品質管理を10年以上担当し、HPLC・原子吸光光度計など、さまざまな分析機器を活用した試験業務に従事。現場で培った知識を活かし、分析機器の使い方やトラブル対応、試験手順の最適化など執筆中。品質管理や試験業務に携わる方の課題解決をサポートできるよう努めていきます。

記事をシェアする