電気泳動法は、DNAやRNA、タンパク質といった生体分子の分離・分析に欠かせない技術として、長年にわたり多くの研究現場を支えてきました。しかし、従来のゲル電気泳動には、作業負荷の大きさや測定時間の長さ、結果の再現性といった課題がありました。

こうした問題を解決する次世代技術として注目されているのが、「マイクロチップ電気泳動」です。微細加工されたチップ上で電気泳動を行うこの方式は、測定スピード・試料量・精度・操作性といったあらゆる面で従来法を大きく上回ります。

本記事では、マイクロチップ電気泳動の仕組みや特徴、従来法との違い、そして応用分野について詳しく解説します。なぜ今、マイクロチップ方式が研究・開発現場で支持されているのか、その理由を探っていきましょう。

分析計測ジャーナルでは、マイクロチップ電気泳動システムに関するご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

電気泳動法とは?基本の仕組みと課題

電気泳動は、DNA・RNA・タンパク質などの荷電粒子を電場によって分離する手法で、長年にわたり生命科学・医薬品開発・臨床検査などで活用されてきた基本技術です。

電気泳動の基本的な仕組み

分子が電場中で移動する速度は、分子の大きさや電荷、ゲルの構造によって異なります。

この性質を利用して、分子をゲル内で分離・可視化するのが電気泳動の原理です。

| 対象分子 | DNA、RNA、タンパク質など |

| 媒体 | アガロースゲル、ポリアクリルアミドゲル |

| 可視化方法 | 染色または蛍光でバンド確認 |

従来の電気泳動法の課題

従来のゲル電気泳動は、次のような実用上の課題がありました。

- ゲル作成や染色などが手作業で再現性が低い

- 1回の分析で扱える検体数に制約がある

- 目視確認中心で、定量性やデータの安定性に課題

こうした背景から、以下のようなニーズが高まりました。

- 測定時間の短縮

- 微量サンプルへの対応

- 自動化とデジタル出力

- 高い定量性と再現性

これらを満たす革新的な手法として登場したのが、マイクロチップ電気泳動です。

次章では、その仕組みと従来法との違いについて詳しく見ていきます。

マイクロチップ電気泳動とは?

引用元:マイクロチップ電気泳動の基本概念とは?役割や仕組みついて解説

わずか数分で高精度な分離ができる──そんな革新的な技術として注目されているのがマイクロチップ電気泳動です。ここでは、どのような仕組みでこれほどのスピードと正確さを実現しているのか、そして従来法との違いについて掘り下げていきます。

マイクロチップ技術とは?

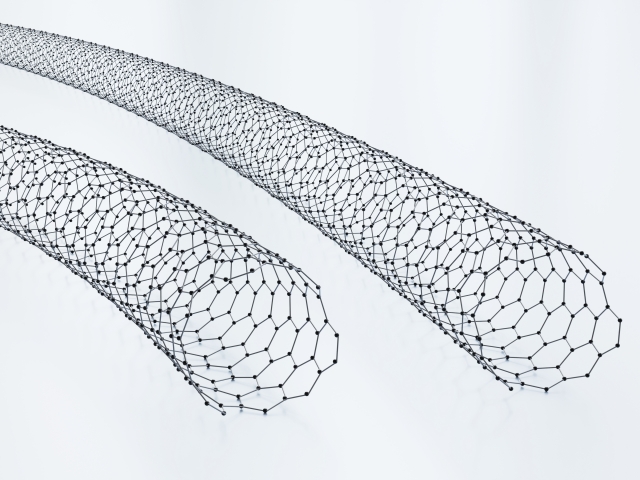

マイクロチップ電気泳動は、微細加工技術(MEMS:Micro Electro Mechanical Systems)を応用して開発された次世代型の電気泳動法です。ガラスやポリマーなどの材料に、数十〜数百ミクロン幅の微小な流路(マイクロチャネル)を作り、その内部で電気泳動を行う仕組みになっています。

従来のゲル電気泳動が手作業で作成する「大型のゲル」を用いていたのに対し、マイクロチップ方式では極めて小さな空間で同様の分離操作を自動化できるのが最大の特長です。

「進化系」と呼ばれる理由

マイクロチップ電気泳動は、従来のゲル電気泳動が抱えていた複数の課題を大きく乗り越えた技術です。単なる小型化にとどまらず、測定スピード、省試料対応、操作性、精度のすべてにおいて飛躍的な進化を遂げています。

従来のゲル電気泳動との違いを表にまとめました。マイクロチップ電気泳動が効率よくかつ高精度な分析ができることが分かります。

| 項目 | ゲル電気泳動 | マイクロチップ電気泳動 |

| 測定時間 | 数十分~数時間 | 数分~十数分ほど |

| サンプル量 | 数μL~数十μL | 数nL~数百nL |

| 操作手順 | 手動(ゲル作製・染色など) | 自動(チップ内で完結) |

| 測定再現性 | 作業者に依存しやすい | 装置ごとに一定 |

| 廃液・試薬使用量 | 多い | 少ない |

| スループット | ~数十検体/回 | 数十~数百検体/回 |

| データ出力形式 | 目視・写真 | デジタル(定量データあり) |

マイクロチップ電気泳動はなぜ注目されているのか?

近年、バイオ医薬品開発、NGS(次世代シーケンシング)支援、臨床診断、環境分析など、スピードと正確性が同時に求められる分野が急拡大しています。こうした分野では、従来型ゲル電気泳動ではカバーしきれないニーズが生まれており、マイクロチップ方式のスピード・精度・自動化対応能力が高く評価されるようになりました。

特に「省試料・高感度・高再現性」という特性は、バイオ医薬・個別化医療・環境安全モニタリングといった未来型研究を支えるインフラとして不可欠なものとなっています。

マイクロチップ電気泳動の主な仕組み

高速・高精度な分離を可能にするマイクロチップ電気泳動。その性能は、チップ内部の緻密な流路設計と精密なサンプル制御技術、そして高度な検出技術によって支えられています。この章では、装置内部で実際にどのようなプロセスが起こっているのかを見ていきましょう。

チップ設計と流路構造

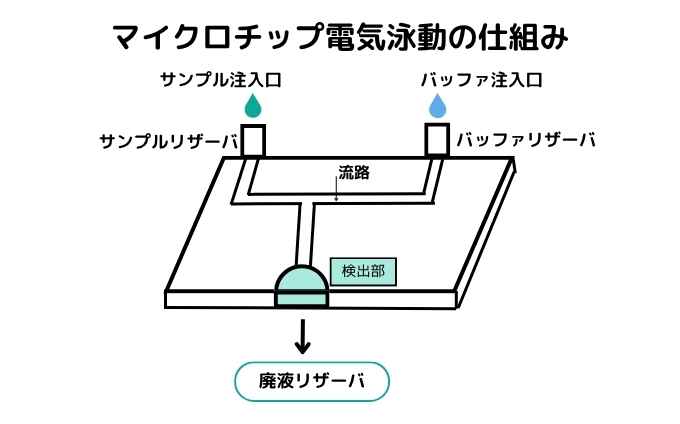

下図は、マイクロチップ電気泳動における基本構造を模式的に示したものです。

こうした構造は、数十〜数百ミクロンの精度で微細加工されており、流体の制御や分子の分離に最適化されています。

チップの材質には、ガラス、ポリジメチルシロキサン(PDMS)、ポリカーボネートなどが使われ、化学耐性や電気絶縁性、加工のしやすさも考慮されています。サンプルとバッファはそれぞれ対応する注入口から導入され、電場の制御によって流路内を泳動しながら分離される、という仕組みです。

こうした構造により、従来のゲル電気泳動と比べて極めて少ない試料量でも、高い再現性と分離精度、そして短時間での測定が実現されています。これは、マイクロチップ電気泳動の大きな特長のひとつです。

サンプル注入方法

マイクロチップ電気泳動では、サンプルの注入工程も自動化されており、従来のゲル電気泳動のように人手による作業に頼る必要がありません。マイクロスケールの精密な制御が可能になっている点は、測定の安定性を高める大きな要因です。

現在、よく用いられる注入方式は主に以下の2つです。

| 注入方式 | 仕組み | 特徴 |

| 静電力注入 | 流路間に電圧差をかけ、サンプルを電気的に引き込む | nL単位の精密制御 微量でも均一な注入 |

| 加圧注入 | サンプルチャンバーに軽く圧力をかけて物理的に試料を押し出す | 構造がシンプルで注入が早い 多数のサンプルを処理可能 |

どちらの方式でも、クロスコンタミネーション(試料間の混入)を防ぐ構造が設計されており、測定の信頼性が高く保たれています。注入精度はそのまま分離結果の再現性に直結するため、マイクロチップ電気泳動の性能を支える重要な工程のひとつです。

電場制御と泳動メカニズム

流路に電圧を印加すると、サンプル中の荷電粒子が移動を開始します。この際、流路内での電場の均一性が極めて重要です。設計段階から、電場分布が均一になるようチップ構造が最適化されています。

また、流路が非常に短いため電場強度を高められるので、分離速度を飛躍的に向上させています。わずか数センチの流路内で分子量や電荷に応じた高精度な分離を達成できる点は、従来のゲル方式とは一線を画しています。

マイクロチップでは、ゲルマトリクスを内蔵する場合と、バッファーのみで泳動を行う場合の両方があり、対象分析物に応じた選択が可能です。

検出方法の多様性

マイクロチップ電気泳動では、サンプルの分離だけでなく検出手段の進化も進んでおり、従来のゲル観察に比べてリアルタイムかつ高感度な測定が可能になっています。

| 検出方式 | 概要 | 主な用途例 | 特徴 |

| 蛍光検出方式 | 蛍光色素で標識した試料にレーザーを照射し、蛍光シグナルを検出 | 遺伝子解析 抗体試薬の純度測定 | 微量でも高感度 特異的な標識が必要 |

| 紫外線吸収方式 | 分子が吸収する紫外線の波長を検出し、濃度や成分を分析 | 核酸、タンパク質など生体分子の定量 | 標識不要 一部分子に限定される |

| 電気伝導度検出方式 | サンプル中のイオン濃度変化によって電気伝導度を測定 | 無機塩、金属イオン、小分子、有機酸など | 標識不要 無機成分分析に適している |

近年の装置では、これらの検出方式を複数搭載したマルチモード機種も登場しており、分析対象や目的に応じて柔軟に検出法を選べるようになっています。これにより、医薬・環境・食品などさまざまな分野での応用が進んでいます。

自動化機能とそのメリット

最新のマイクロチップ電気泳動システムでは、サンプル注入、泳動、検出、データ解析までが一連の流れとして完全に自動化されています。

自動化により得られる主なメリットは以下です。

- ヒューマンエラーの削減

- 測定結果の再現性向上

- 高スループットの実現

- 夜間・無人稼働による運用効率アップ

- 結果レポートの自動出力による省力化

研究室だけでなく、臨床検査ラボや製造現場においても、人的リソースを最小化しつつ高精度な分析を継続できる環境が整えられる点は、大きな導入メリットです。

マイクロチップ方式の特徴と強み

マイクロチップ電気泳動は、単なるゲル電気泳動の小型版ではなく、性能・操作性・環境性の各面で大きく進化した次世代の分離分析技術です。以下に、研究・検査現場で評価されている主な特長をまとめます。

| 特徴 | 内容・メリット |

| 高速測定 | 1検体あたり数分〜十数分で測定完了 検体処理の大幅な時短を実現 |

| 微量試料に対応 | nL単位で正確に測定 希少サンプルを有効活用 |

| 自動化による再現性向上 | 注入〜検出までが自動制御 装置間・日間・作業者間のばらつきを最小限に抑制 |

| デジタル定量 | 結果は波形や数値として出力 目視では困難な濃度差も精密に比較 |

| 廃液・試薬量の削減 | 使用するバッファ量が少なく、環境負荷も軽減 サステナブルな運用が可能 |

| 多検体処理との相性バツグン | チップ1枚で複数検体を処理可能 オートサンプラーと組み合わせて大量処理に対応 |

| 初心者でも扱いやすい設計 | タッチ操作や自動解析ソフトにより、測定からレポート出力までの操作が直感的 |

このように、マイクロチップ電気泳動は単なる「小型・簡易化」ではなく、研究や検査の業務全体を効率化し、信頼性を高めるプラットフォームとして多くの現場で活用されています。

マイクロチップ電気泳動の活用分野

マイクロチップ電気泳動は、研究から産業、教育現場に至るまで幅広く応用が広がっています。そこで具体的にどのような分野で導入され、どのような成果を挙げているのかを紹介していきます。

バイオ医薬品開発

バイオ医薬品の開発現場では、マイクロチップ電気泳動がさまざまな工程で活躍しています。たとえば、抗体医薬品の純度確認やロット間比較には、高い分離精度と短時間での解析が求められます。また、mRNAワクチンの製造プロセスでは、mRNAのキャッピング効率や構造の正確性を短時間でチェックできることが重要です。これらのニーズに応えられるのが、マイクロチップ方式ならではの強みです。

臨床診断分野

臨床診断では、感染症の早期発見や遺伝子異常のスクリーニングにマイクロチップ電気泳動が利用されています。たとえば、病原体由来のDNA/RNAを迅速に検出し、短時間で結果を出せることが、治療方針の決定を早めるうえで大きな武器となっています。また、がん関連遺伝子の変異検出や、遺伝性疾患スクリーニングにも応用が広がっており、将来の個別化医療を支える基盤技術としても期待されています。

環境分析

環境モニタリングでも、マイクロチップ電気泳動のスピードと感度の高さが注目されています。水質分析では、河川や地下水中に存在するDNAベースの環境マーカーや、重金属由来の分子を迅速に検出できます。また、土壌中の微生物群集構成を解析する際にも利用されており、環境負荷の早期評価や汚染リスク管理に役立っています。

下表は、環境分野での具体的な応用例をまとめたものです。

| 応用対象 | 主な目的 |

| 水質分析 | DNAマーカー検出、重金属分子特定 |

| 土壌分析 | 微生物群集構成のモニタリング |

| 汚染評価 | 早期の環境リスク評価、異常検出 |

食品検査

食品分野でも、マイクロチップ電気泳動が品質管理に大きな役割を果たしています。原材料確認では、製品に使用された動植物由来DNAを検出し、原材料表示の正確性を裏付けます。異物混入が疑われる場合には、微量の異物由来DNAを検出し、混入源の迅速な特定も可能です。アレルゲン検査の前処理としてもマイクロチップ電気泳動が活用されている事例があります。

教育・実習用途

大学や高専、専門学校などの教育機関では、学生に分離技術の基礎を体験させるためにマイクロチップ電気泳動が活用されています。従来のゲル作製作業を省略できるため、短時間で複数の実験テーマを体験でき、理解の促進にもつながっています。

また、リアルタイムで分離結果を観察できることで、学生たちの興味を引き出し、分離・検出のプロセスを直感的に理解させる効果も期待されています。有害な染色薬品の使用を減らせるため、安全面においても教育現場で取り扱いやすい機器といえるでしょう。

将来的な応用展望

マイクロチップ電気泳動は、現在のバイオ医薬品開発や臨床診断にとどまらず、今後さらに多様な分野への応用が期待されています。

たとえば、個別化医療(Precision Medicine)の分野では、患者ごとの遺伝情報に基づいた治療選択を支援するために、迅速かつ高精度な遺伝子解析ツールとして活用が進むと考えられています。特定の変異や遺伝子型を短時間で検出できるマイクロチップ電気泳動は、個別化治療の精度向上に寄与する可能性を秘めています。

また、ポイントオブケア検査(POCT)への展開も注目されています。診療所や病院のベッドサイドで、その場で簡単な診断を行うためには、小型で操作が容易な検査デバイスが不可欠です。

さらに、宇宙探査や極地調査といった特殊環境下での微生物検出にも応用が検討されています。限られた資源の中で、迅速かつ正確にサンプル分析を行う必要がある現代において、マイクロチップ電気泳動の省資源性と高効率性は大きな武器になるでしょう。

このように、医療、診断、環境調査といった枠を超えて、マイクロチップ電気泳動の可能性は今後ますます広がっていくことが期待されています。

まとめ

マイクロチップ電気泳動は、従来のゲル電気泳動が抱えていた課題を解消し、高速・高精度・省試料分析を実現する次世代技術です。バイオ医薬品、臨床、環境、食品、教育など多様な分野で活用が広がり、現場の効率と成果の質を同時に高めています。

分析精度に加え、自動化・廃液削減といった環境面でのメリットもあり、サステナブルな研究環境づくりにも貢献してくれます。今後の標準技術として定着する可能性も高く、導入にあたっては目的に合った装置選びが重要です。

分析計測ジャーナルでは、マイクロチップ電気泳動システムに関するご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

ライター名:西村浩

プロフィール:食品メーカーで品質管理を10年以上担当し、HPLC・原子吸光光度計など、さまざまな分析機器を活用した試験業務に従事。現場で培った知識を活かし、分析機器の使い方やトラブル対応、試験手順の最適化など執筆中。品質管理や試験業務に携わる方の課題解決をサポートできるよう努めていきます。

記事をシェアする