近年、分析機器の中でもとりわけ注目を集めているのが「マイクロチップ電気泳動システム」です。従来のゲル電気泳動と比べて、省スペース・高スループット・高速処理といった利点があり、研究現場のニーズに合致した次世代の分析技術として多くの研究者に導入されています。

しかし、マイクロチップ電気泳動は比較的新しい技術であり、導入にあたっては「どのメーカーを選ぶべきか」「用途に合った機種の見極め方がわからない」といった声も少なくありません。実際、メーカーごとに提供している技術や対応分野は異なり、目的に合った選定が求められます。

本記事では、マイクロチップ電気泳動システムの基本的な特長から、導入時に押さえておくべき選定ポイント、そして注目すべきおすすめメーカーまで、導入検討に必要な情報をわかりやすく解説します。

分析計測ジャーナルでは、マイクロチップ電気泳動システムに関するご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

マイクロチップ電気泳動とは?

引用元:島津製作所プレスリリース

マイクロチップ電気泳動は、近年注目されているマイクロ流体技術を応用した分析法の一つで、従来のゲル電気泳動をコンパクトかつ高速に進化させた技術です。微細加工されたチップ内のマイクロ流路を試料が移動し、その移動速度や分離挙動を基に化合物の識別や定量を行います。従来のアガロースゲルやポリアクリルアミドゲルを使った電気泳動とは異なり、マイクロチップ上で電気泳動が完結するため、省スペース・高効率・高速分析を実現しました。

さらに詳しい原理については、別記事で解説しておりますので、参考にしてください。

マイクロチップ電気泳動システムの選定ポイントと失敗しない選び方

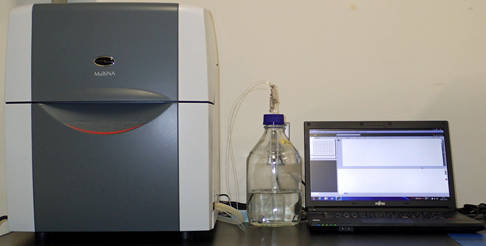

引用元:広島大学 自然科学センター

マイクロチップ電気泳動システムは、ゲル作製の手間をなくし、自動化・高速化・微量化を実現できる分析技術として注目されています。しかし、製品ごとに特長が大きく異なるため、導入にあたっては慎重な検討が欠かせません。ここでは、選定時に重視すべき視点と、購入後に後悔しないための見極め方をまとめます。

分析対象と装置選定のポイント

装置選定で最も重要なのは「何を分析するか」という目的に対して、必要な性能を持つ装置を選ぶことです。以下に、測定対象ごとに求められる主な性能や検出方式の違いをまとめました。

| 測定対象 | 主な目的 | 検出方式 | 必要な性能・特徴 |

| DNA/RNA | サイズ確認断片の評価 | 蛍光検出 | 高感度・高分解能・微量に対応 蛍光ラベル対応のソフトウェア |

| タンパク質 | 定量分子量による分離 | 紫外線吸収 | 分解能重視 分子量差の分離精度が高いチップ設計 |

| 低分子化合物 | イオンや小分子の分離 | 電気伝導度検出 | 小さな成分の変化を捉える感度イオン選択性 |

| 核酸(未標識) | 濃度確認 | UV吸収 | ラベル不要で生体分子をそのまま測定 |

| 医薬品中の不純物 | 微量不純物の検出 | 蛍光、電気伝導度 | nL単位での再現性ある定量 自動化プロトコル対応 |

装置チェックポイントは、以下のようにまとめられます。

- 分離対象の分子サイズ・電荷・極性に対する分解能が十分か

- 必要な検出方式(蛍光/UV/電気伝導度)に装置が対応しているか

- ソフトウェアが目的に合った解析に対応しているか(例:サイズ推定・定量解析など)

- メーカーのアプリケーションノートや技術資料で、具体的な分析事例を確認する

このように、分析対象によって求められる性能や検出方式が大きく異なるため、購入前に事例や仕様書をよく確認することが重要です。

再現性と定量性のチェックも怠らない

精密な定量分析を行う場合「再現性の高さ」と「定量精度」は必須です。操作ごとに結果がばらつくようでは、測定値の信頼性は損なわれてしまいます。特にGMPやGLP環境下で使用する際は、ロット間差や日間変動が最小限であるかを重視すべきです。

最近の装置では、温度制御やオートサンプラー機能を組み込むことで、外的要因を排除しつつ、試料注入から解析までの一連操作を自動化できるモデルも増えています。標準物質によるキャリブレーションや濃度直線性の精度も、定量データの信頼性を左右するポイントです。

操作性と教育コストにも着目する

どれほど高性能な装置であっても、操作が複雑で属人化してしまうようでは、現場での継続使用が難しくなります。複数人が共用するラボや大学の研究室では、操作の習熟時間が短い装置が重宝されます。

最近では、測定条件のプリセット機能や、グラフ・波形の自動判別、トラブル時のナビゲーション表示など、初心者でも使いやすい工夫を備えた機種が多くなっています。マニュアル操作から自動処理まで一貫した設計になっているモデルを選べば、測定ミスの防止と解析精度の向上が同時に叶います。

検出方式の選択肢と拡張性を確認する

用途が変わった場合の「拡張性」も重要な評価ポイントです。たとえば、DNA測定を目的に導入したが、将来的にタンパク質や糖類の測定にも対応したい。そういったニーズに応えるためには、検出方式のモジュール切替やソフトウェアの拡張性が求められます。

蛍光、UV、電気伝導度といった検出器があらかじめ複数搭載されている機種や、アップグレード対応が可能な設計であれば、研究対象が変わっても柔軟に対応できます。購入時は、拡張パーツの価格や入手性についても確認しておくと安心です。

消耗品のコストと供給体制

マイクロチップ電気泳動では、チップや試薬などの消耗品コストが運用に大きく関わってきます。とくに長期間にわたって使用するラボでは、1検体あたりの実質コストを事前に試算しておく必要があります。

また、専用カートリッジに依存する機種では、供給停止リスクや価格変動の影響を受けやすくなります。汎用チップの使用可否、国内での安定供給体制の有無、出荷までのリードタイムなども、運用効率の観点から見逃せません。

サポート体制とアフターケア

装置の導入は一度きりの買い切りではなく、その後の長期使用が前提です。万が一のトラブル時に迅速な対応が受けられるかどうか、国内に拠点があるか、技術者の派遣体制が整っているか?これらはすべて、安定した運用に不可欠です。

さらに、導入時の初期トレーニング、操作マニュアルのわかりやすさ、問い合わせ時の対応スピードなど、細かな部分での支援体制が整っていれば、現場への定着もスムーズになります。新たな分析を始める際に、アプリケーション開発や検討条件の提案を受けられるメーカーは、研究者にとって大きな支えになります。

このように、マイクロチップ電気泳動システムの選定では「測定対象への適合性」「装置の操作性」「拡張性やサポートの質」など、短期・中期・長期の視点をバランスよく持つことが重要です。価格やスペックに惑わされず、研究目的と現場の運用実態にしっかりマッチした装置を選ぶことが、長く活用できる成功への鍵になります。

おすすめメーカー5選と注目製品

本章では、マイクロチップ電気泳動システムにおける信頼性・性能・サポートの観点から評価の高い5社を厳選し、それぞれのメーカーの特長や主力製品の魅力を具体的に紹介していきます。

島津製作所

島津製作所は、日本を代表する分析機器メーカーの一つであり、装置の安定性と耐久性に定評があります。長年培った光学・電気・機構の統合技術を背景に、ライフサイエンスから食品、環境分析まで幅広い分野に対応した製品を展開しています。国内顧客に対するアフターサポートも厚く、地方の中小企業から大手まで、安定運用を求めるユーザーにとって信頼性の高いメーカーです。

MultiNA II MCE-301は、DNA・RNAの定性および定量分析に対応する全自動電気泳動装置で、最大108サンプルの連続処理が可能です。ゲルの作製や染色といった前処理工程を大幅に削減でき、日常的なルーチン業務を支える装置として高く評価されています。専用ソフトにより波形表示や定量解析も容易で、再現性のある結果が得られるため、食品業界や研究機関での原材料チェックや品質管理用途に適しています。

アジレント・テクノロジーズ(Agilent Technologies)

Agilentは、分子生物学・ゲノミクス・プロテオミクスといったライフサイエンス分野で広く採用されているメーカーです。自動化装置の開発や信頼性の高い解析ソフトウェアに強みがあり、製薬企業やバイオベンチャー、大学研究機関など多様なユーザーから支持を集めています。機種ごとの特徴が明確で、研究・分析目的に応じたラインナップが魅力的です。

TapeStationは、NGSライブラリの品質管理やRNA Integrity測定など、核酸系の前処理工程において業界標準の装置として広く使用されています。Fragment Analyzerは中〜大規模なゲノム解析プロジェクトに対応可能で、サンプルスループットの高さと分離精度に優れています。ProteoAnalyzerはタンパク質の定量・分離・品質評価に最適で、バイオ医薬品分野での信頼性が高いモデルです。どの機種もユーザーインターフェースとデータ解析ソフトに優れており、操作性と再現性を両立しています。

バイオ・ラッド・ラボラトリーズ(Bio-Rad Laboratories)

Bio-Radは、分子生物学・免疫学・教育用途に強みを持つアメリカの老舗メーカーであり、教育機関や中小規模ラボでの導入実績が豊富です。ゲル電気泳動やリアルタイムPCRなど、ライフサイエンス全体を幅広くカバーしており、機器だけでなく消耗品や解析キットの取り扱いも充実しています。特に教育現場においては、操作性と実習向けのデザインに優れた製品が高評価を得ています。

Experionは、ゲルの準備が不要で、DNA・RNA・タンパク質の分離・検出を全自動化できる装置です。測定からレポート出力までの一連の工程が30分以内に完了する設計で、実習時間が限られる教育機関には非常に適しています。解析ソフトもシンプルかつ機能的で、視覚的にピーク判定や濃度表示が行えるため、初心者でも扱いやすい点が魅力です。コストパフォーマンスの高さも導入の後押しとなっています。

日立ハイテク(Hitachi High-Tech)

日立ハイテクは、長年にわたって電気泳動やキャピラリー技術に注力してきた国内メーカーであり、精密機器の開発力と品質管理において定評があります。研究機関・法医学・臨床検査といった精度重視の現場に多く採用されており、特に日本国内でのサポート体制や技術相談のしやすさは大きな強みです。操作性やメンテナンス性の工夫にも優れ、使いやすさと高性能を両立した機種が揃っています。

「小型キャピラリー電気泳動シーケンサーDS3000」は、DNAシーケンシングとフラグメント解析の両方に対応した高機能機です。省スペースな本体ながら、直感的なタッチパネル操作と試薬のカートリッジ化など、日々の運用のしやすさにこだわっています。微量DNAの高感度解析にも適しており、法医学や疾患スクリーニングといった精度重視の現場でも実績があります。国産メーカーならではの手厚いサポートも強みです。

Revvity

Revvityは、もともとPerkinElmerのライフサイエンスおよび診断部門から独立・再編された企業であり、現在はマイクロチップ電気泳動システム「LabChip」シリーズを継続的に展開しています。自動化と高感度分析に特化した同社の装置は、バイオ医薬品の開発現場や分子生物学系の研究において高い信頼性を獲得しています。

LabChip GX Touchは、最大96検体の高速自動処理に対応するマイクロチップ電気泳動システムです。蛍光検出による高感度な定量が可能で、特にmRNAやタンパク質の純度評価、抗体医薬品の品質管理において優れた性能を発揮します。キャピラリーの交換不要設計でメンテナンスの簡便さも実現しており、開発スピードと精度が求められるバイオ医薬品分野での活躍が目立ちます。

まとめ

マイクロチップ電気泳動システムは、研究の信頼性と生産性を飛躍的に高めるツールとして、多くの分野でその価値を証明しています。従来のゲル電気泳動とは一線を画す高速性・操作性・再現性の高さは、バイオ・医薬・食品・環境・教育など、あらゆる分析の現場で求められる要素です。

本記事では、導入時に確認すべき視点を整理し、性能・サポート体制・用途の広さという観点から、信頼できるメーカー5社を厳選して紹介しました。それぞれの製品には、現場ニーズに応える独自の強みがあり、研究者や技術者が目的に応じた装置を見極めるためのヒントとなるはずです。

装置選定で迷った際は、分析対象や将来的な応用範囲、社内リソースとの相性を見直してみてください。自分たちの研究・業務の「どこに効くのか」を意識して選ぶことが、長く価値ある運用につながります。

分析計測ジャーナルでは、マイクロチップ電気泳動システムに関するご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

ライター名:西村浩

プロフィール:食品メーカーで品質管理を10年以上担当し、HPLC・原子吸光光度計など、さまざまな分析機器を活用した試験業務に従事。現場で培った知識を活かし、分析機器の使い方やトラブル対応、試験手順の最適化など執筆中。品質管理や試験業務に携わる方の課題解決をサポートできるよう努めていきます。

記事をシェアする