分析計測ジャーナルを運営する青山商事および京都サイエンスは、長年に渡り研究現場を支えてきました。今回の記事では、京都サイエンスと長い間お付き合いいただいている大阪大学・坂本雅典教授にインタビューを実施。未利用の赤外光を活用する革新的エネルギー技術と、次世代研究者へ向けたメッセージを紹介します。

未利用の赤外光を活かす革新的技術と実証成果

太陽光の約半分を占めながら、従来の太陽電池ではほとんど活用されてこなかった赤外光。坂本教授は、その未利用エネルギーを電力や化学エネルギーに変換したり、赤外光を吸収し熱エネルギーを室外側に逃がしたりする仕組みを開発しています。都市部のビルや窓を丸ごと発電・省エネデバイスへ変える研究は、次世代エネルギー活用の実証段階へ踏み出しているところです。

赤外光を電力に変えるナノ半導体粒子のメカニズム

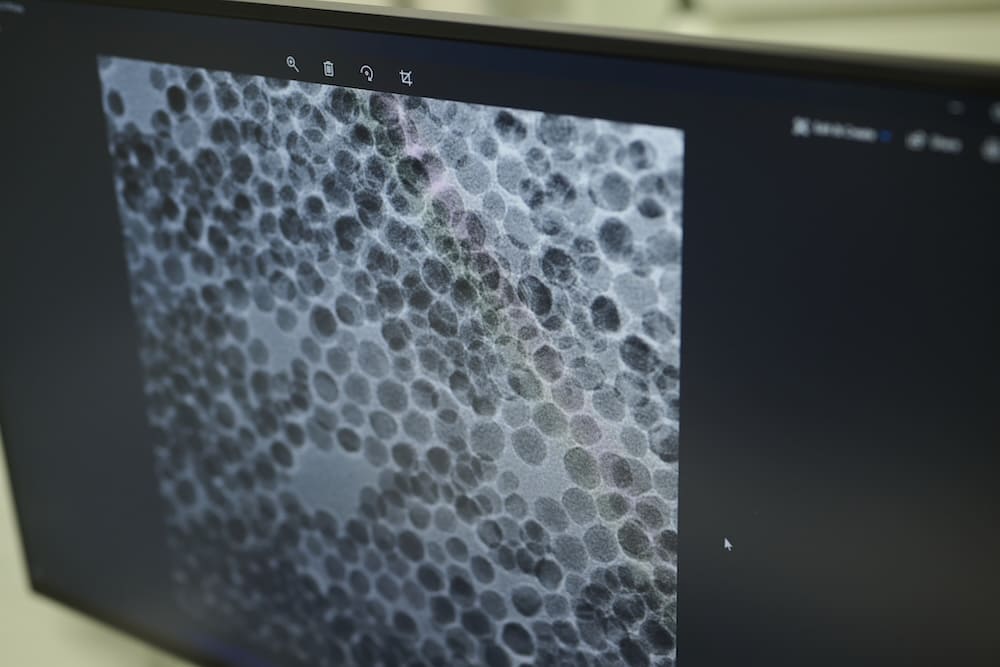

坂本教授は、赤外光を選択的に吸収するナノサイズの半導体を研究しています。

赤外光は私たちの目には見えませんが、太陽光の成分のうち半分近くを占めています。坂本教授が開発したナノ半導体粒子は、この“見えない半分”を狙い撃ちで吸収し、電気に変える小さな発電所のような存在です。

粒子の大きさは、10億分の1メートル(ナノメートル)しかありません。ナノサイズの半導体は、局在表面プラズモン共鳴(LSPR)という物理現象により、赤外光を吸収しエネルギーを発生させます。この技術は、従来は難しいとされてきた赤外域で、世界トップの光触媒水素生成反応における外部量子効率5.5%(2025年7月時点)という驚異的な結果が得られており、再生可能エネルギーの有効利用が期待されています。

半導体をナノサイズにしたことにより液体に溶け、ガラスやフィルムへ“塗るだけ”で均一にコーティングできるようになりました。可視光はそのまま透過するので、窓ガラスの透明感を保ちながら赤外光だけをエネルギーに変換できる、これが「ビル丸ごと発電」の要となるメカニズムです。

この技術は、2025大阪・関西万博にも出展されており、電事連パビリオン「可能性のタマゴたち」にて注目を集めています。研究室から社会実装へ、坂本教授の挑戦は万博の舞台で次世代エネルギーの具体像を示しつつあります。

実証実験によりビルの空調負荷30%削減!

坂本教授が立ち上げたベンチャー企業、株式会社 OPTMASSは熱遮蔽機能付き透明フィルムを、ビルの窓ガラスに試験施工しています。単板ガラスの窓に施工すると夏季の室温上昇が大幅に抑えられ、空調電力量の30%削減を達成しました。実際にビルに訪れると、未施工の階が「蒸し風呂のよう」に感じる時間帯でも、フィルムを貼った階では真夏でも日射熱のこもりが少なく「木陰を歩いているような体感温度」だそうです。

熱遮蔽ナノ粒子フィルムは、坂本教授が開発したナノメートルの半導体粒子が塗布されており、赤外光だけを吸収フィルターのように捕らえます。赤外光は目には見えませんが、熱エネルギーの多くを運んできます。そのため赤外光をカットすると、室内温度の上昇を防げるのです。

フィルムはほぼ無色透明なので、既存窓ガラスの景観や採光性を損なわずに省エネ効果を付与できる点も高評価を受けています。今後は他のビルへの展開や、商用フィルムとしてのテスト販売を検討中です。

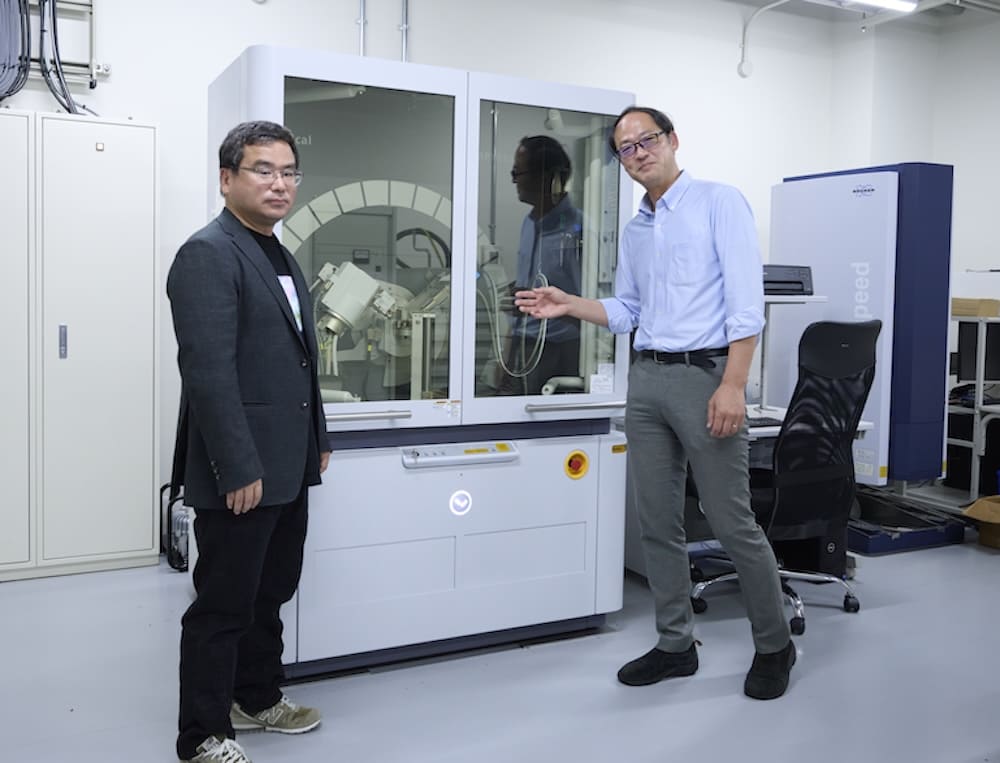

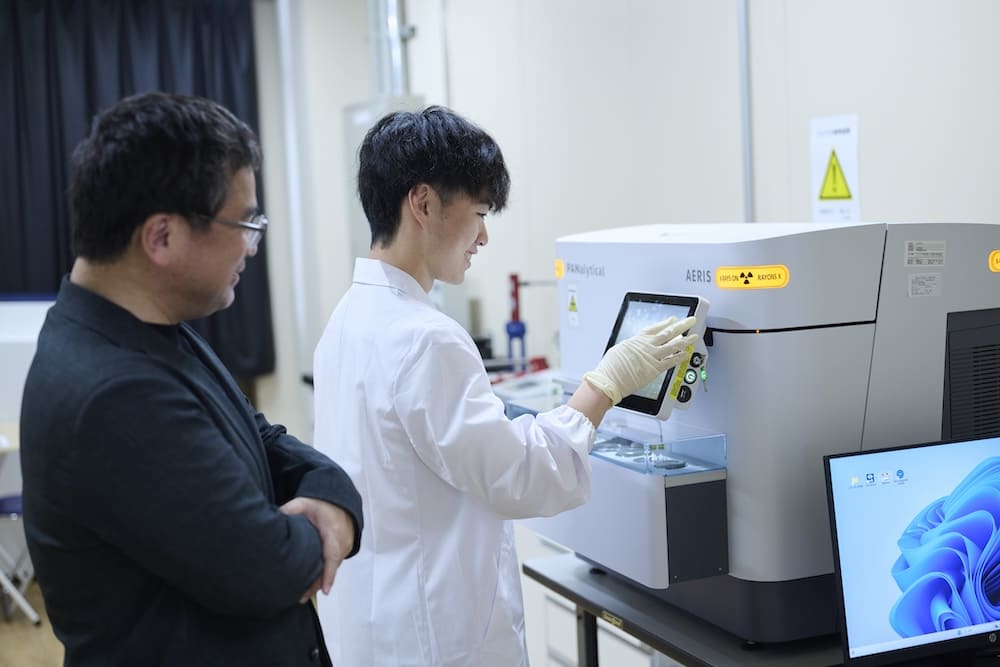

世界最高「光触媒水素生成反応における外部量子効率 5.5%」を支えた評価技術|日本メーカーの分析機器

大阪大学・坂本研究室の実験室には、日本の計測機器メーカー各社の装置が所狭しと並びます。研究を進める中で要となるのが分光測定で、最も使用率が高い機器は島津製作所の紫外可視近赤外分光光度計UV-3600(現行製品:UV3600i Plus)です。この装置はナノ半導体粒子が赤外光をどれだけ吸収するかを測定するために使用されており、装置はほぼ連日フル稼働。測定待ちが出るほどだったので、研究室では日立製の大型分光光度計を追加導入しました。

大型分光光度計は、A4サイズの試料をそのままセットできるので、熱遮蔽機能付き透明フィルムなどの大きな試料の評価にも威力を発揮。測定効率と研究の自由度を同時に高めています。

光吸収だけでなく、赤外光が生んだエネルギーをどこまで電力や化学反応に変換できるかを確認するためには、生成物を正確に定量する分析機器が欠かせません。赤外光による光触媒水素生成反応の活性の評価に必須なのが、島津製ガスクロマトグラフ(GC)を用いた水素定量です。島津製のGCは微量の水素をppmレベルで検出し、光エネルギーとの収支に換算することで、高効率の根拠を数値で示せました。

材料をナノメートルスケールで観察する手段としては、透過型電子顕微鏡(TEM)が活躍しています。坂本研究室では、日本電子のJEM-2100Plus 透過電子顕微鏡を所有しています。この装置は、粒子の構造や分散状態を直接確認したいときに活躍中です。

さらに堀場製作所の近赤外蛍光分光光度計は、他メーカーにはない独自仕様の実験を行いたいときに欠かせない存在。材料の開発段階で突発的に生まれる「こんな条件で測りたい」というニーズに柔軟に応え、研究の幅を一段と広げています。

こうした日本製計測機器の厚いラインアップと、メーカーや代理店との緊密な連携があったからこそ、赤外光エネルギー変換材料の実力を客観的に示し、世界トップレベルの成果へ結び付けられたと言えます。

京都サイエンスが繋ぐ“欲しい計測”と“使える装置”

京都サイエンスは、坂本研究室の研究活動を陰から支える分析機器代理店です。坂本教授と同社のお付き合いは、教授が京都大学化学研究所で准教授を務めていた頃にさかのぼります。京都サイエンスは当時、未使用だった実験室を整備し、新しい研究チームを立ち上げる段階から、装置の選定と導入をサポートさせていただきました。

研究が進むにつれて「この条件で測定したい」という新たなニーズが次々に生まれます。そんなときは、京都サイエンスの担当者に連絡を入れます。担当者は島津製作所などのメーカー技術者を迅速に招き、カスタマイズ仕様や新型モジュールの可否をその場で検討・調整。運用中にトラブルが発生した場合も、京都サイエンスへ連絡し、復旧を試みます。解決が難しいと判断されれば、メーカー技術者を手配してくれるので、研究が滞りにくく非常に助かると坂本教授は話してくれました。

メーカーによる装置の操作説明や安全講習についても、京都サイエンスのネットワークを利用しています。専門家から直接レクチャーを受けられることは、学生にとっても大きな安心材料となっています。京都サイエンスは「無理難題でも必ず解決策を持ってきてくれる」という坂本教授の言葉が、現場密着型サポートへの信頼を物語っています。

次世代研究者へのメッセージ|日本発の技術を世界へ

坂本教授は「作ったものは使ってこそ価値が生まれる」という工学的信念のもと、大学で生まれた技術を社会へ届ける橋渡し役としてベンチャー設立を選択しました。設立された株式会社 OPTMASSでは、赤外光太陽電池の実用化や熱遮蔽フィルムの社会実装を目指しているところです。

「研究には夢がある」と若い世代に感じてほしい、その思いが教授の原動力です。また、後輩の育成にも力を注ぎたいと語ります。「日本は技術立国」と呼ばれてきた背景には、島津製作所や堀場製作所など、世界に誇れる計測・分析機器メーカーが道を切り開いてきた歴史があります。いま少し元気を失いかけている日本の科学技術界に対して、教授は「新素材や新技術を世に送り出し、研究には夢と楽しさとがあることを学生たちに感じてほしい」と語ってくださったのがとても印象的でした。

未利用エネルギーの活用と日本発計測技術の強みを融合させ、都市のビルを次世代発電所へ変える、坂本教授の挑戦は、その第一歩となりそうです。

お話をお伺いしたのは...

【大阪大学 産業科学研究所 坂本雅典教授】

- 大阪大学産業科学研究所・金属有機融合材料研究分野

- 筑波大学助教、京都大学化学研究所准教授を経て現職

- 研究テーマ:赤外光エネルギー変換ナノ材料(透明太陽電池、熱遮蔽フィルム)

【株式会社 OPTMASS】

- 2021年10月設立、京都大学発、大阪大学スタートアップ

- 代表取締役:坂本雅典

- 本社:京都府宇治市(宇治ベンチャー企業育成工場内)

- 事業内容:赤外吸収ナノ粒子、透明太陽電池、熱遮蔽フィルムの開発・製造・販売

分析計測ジャーナルでは、新技術や最新の分析機器のご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

ライター名:バッハ

プロフィール:大手製薬会社において約8年間新薬の開発研究携わる。新薬の品質を評価するための試験法開発と規格設定を担当。さまざまな分析機器を使用し、試験法検討を行うだけでなく、工場での品質管理部門にも在籍し、製薬の品質管理も担当。幅広い分析機器の使用経験があり、数々の分析トラブルを経験。研究者が研究に専念でき、遭遇するお悩みを解決していけるよう様々な記事を執筆中。

記事をシェアする