分析計測ジャーナルを運営する青山商事は、研究開発の現場を支えるパートナーとして研究者・学生と歩んできました。今回は、同志社大学の北岸教授に「研究者キャリアは家庭と両立できるのか?」という視点から、博士進学のメリット、柔軟な働き方、そして学振などの支援制度の実情までお話を伺いました。学生さん、とくに研究を続けたいと考える読者に向けて、キャリアの可能性を広げるヒントをお届けします。

研究者キャリアの「自由さ」と「可能性」

研究者というキャリアは、時間や場所の裁量が大きく、自分のペースで探求を深められるのが魅力です。大学で研究に集中する日もあれば、学会などへの移動中にアイデアを練る日もあります。論文執筆や科研費申請など、研究は実験室にいる時間だけで完結するものではありません。成果を出すことが大切であり、働く時間帯や場所の制約は比較的少ないのです。

この柔軟さは、一般的な企業のように勤務時間や出社場所が固定される環境と大きく異なります。研究者は「知的探求を仕事にできる」という点で、一生続けられる職業でもあります。

私もこの自由さを日々実感している研究者の一人です。毎朝研究室まで徒歩で通っているときに、科研費の申請書の構成を考えたり、論文のアイデアを練ったりしています。机に向かっている時間だけが研究ではありません。1日の時間の使い方も自由です。平日の昼間にふと研究室を出て、髪を切りに行くこともあります。その分、夕方に実験計画を見直したり、夜に論文を書いたり、うまく時間を調整しています。

研究室にいない時間でも、ふとした瞬間に新しい着想が浮かぶことも少なくありません。自由度の高い働き方が、知的な発想や新しい挑戦を後押しするのです。

博士課程に進み広がる世界

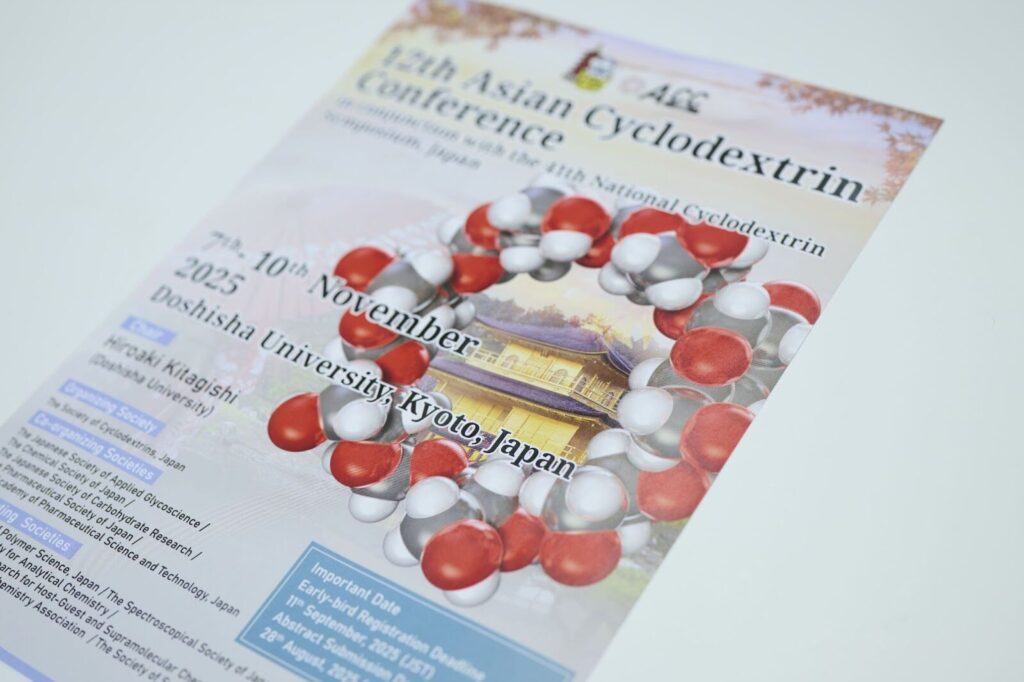

博士課程では、研究テーマを深めるだけでなく、国際会議や学会発表を通じて世界中の研究者と出会うチャンスが得られます。博士号は世界共通の学位であり、名刺に「Ph.D.」と記されて、海外でも専門家として認められます。

一方で「博士に進んだら就職が不利になるのでは」と心配する学生も多いでしょう。しかし実際には、博士で得られる深い専門性と問題解決能力は産業界からも高く評価されています。近年はアカデミアにとどまらず、製薬や化学、IT、コンサルティングなど多様な分野で博士人材の需要が高まっています。

研究を続けて得られるライフスタイルの柔軟性

研究者の働き方は裁量性が高く、生活のリズムに合わせて計画を組み立てやすいのが特徴です。子育てや介護と両立しながら研究を続けるケースも少なくありません。土日は自宅で論文を書いたり、平日に時間を調整して家族と過ごしたりするのも可能です。

先日、夏休み中の私の息子が研究室に遊びに来ました。私は子どもが親の職場に気軽に来られることに、大きなメリットがあると感じています。まず、子どもにとって「親の仕事が何か」を具体的にイメージできるようになります。教授室にある書籍や分子モデル、学会ポスターを一緒に眺めるだけでも、息子にはいい影響があるのではないかと思います。

こうした柔軟性は、性別を問わず誰にとっても大きな利点です。研究に没頭する時間が制限されても、知的な探求を自分のペースで続けられる。このライフスタイルこそ、研究者のキャリアを長く支える基盤となります。

海外では当たり前!多様な研究者像に学ぶこと

国際学会に参加すると、研究者の多様な姿を目の当たりにします。夫婦で研究室を運営し、時間を分担して家庭と研究を両立する人、子育てをしながら博士課程を修了し、そのまま研究を継続している人。ライフイベントを自然に組み込んでキャリアを歩む在り方が当たり前になっています。実際、国際学会の会場では女性研究者が発表者の半数前後を占めることも珍しくありません。

一方、日本ではいまも「研究者=男性」という固定観念が根強いと感じており、進学をためらう女子学生がいるのも現実です。しかし、研究は本来、性別に関わらず続けられる柔軟な職業です。海外の実例から学べるポイントは多く、働き方の裁量、チームでの役割分担、リモートやコアタイム運用、育児・介護と研究を両立する制度の活用など、取り入れられる工夫は身近にあります。固定観念に縛られず、「自分に合うやり方で研究を続ける」という発想を持つことが、キャリアの可能性を大きく広げてくれるはずです。

丁寧さと粘り強さは、性別を問わず研究の大きな強み

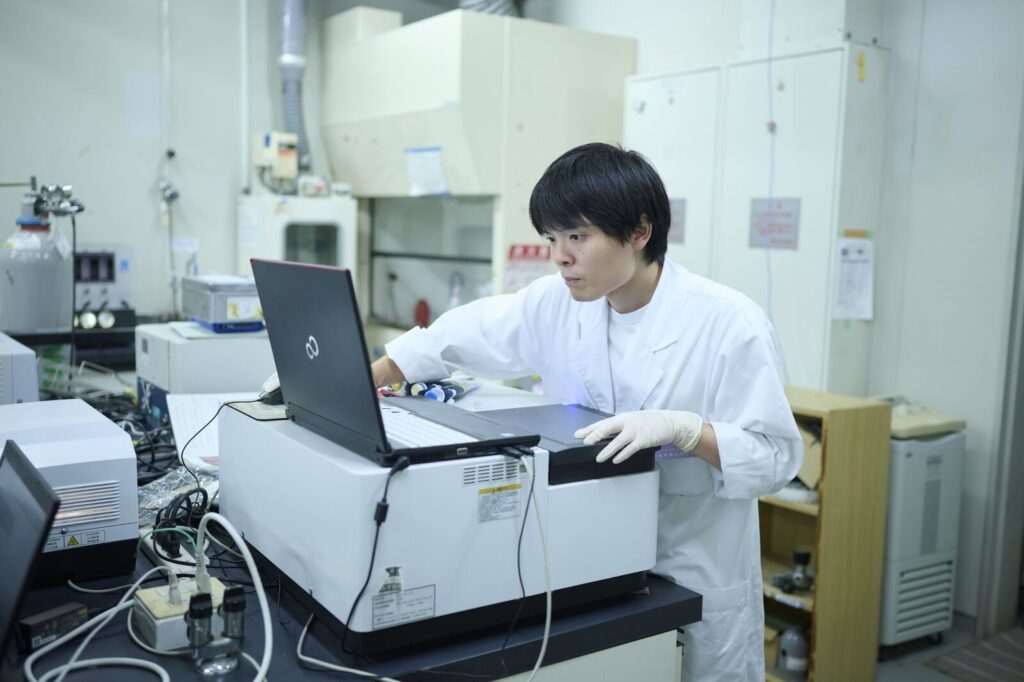

研究では実験したことを実験ノートに整理し、条件や手順、失敗例まで残すことが再現性と発見の近道です。手順をコツコツ積み上げ、データの由来を明確にし、安全ルールも地道に守る姿勢は、チーム全体の質を底上げします。私の研究室でも、こうした丁寧さや粘り強さを発揮する学生が多く、その中には女性メンバーも少なくありません。研究に向く資質は多様で、性別では決まりません。

一方で、丁寧さやコツコツ型の強みがサポート役に固定化されるべきではない、とも考えています。緻密な記録や品質管理の力は、そのままプロジェクトの設計・意思決定・論文執筆の中核に直結します。ぜひ主体的にテーマを牽引し、筆頭著者やリーダーとしてその強みを活かしてほしいです。博士進学は、そうした力をリーダーシップへ成長させられるいい機会にもなります。

サポート環境を活かし、自分らしいキャリアを築く

博士課程には学費免除や奨学金などの支援制度があり、経済的な不安を軽減しながら研究を継続できます。たとえば、日本学術振興会 特別研究員(学振)では月20万円の支給が基本で、最長3年間受けられます。さらに研究成果に応じて、延長や増額などもあります。学振はそれなりに狭き門ですが、他にも博士課程で受けられる補助は、国内で色々と拡充しています。

これらの補助はいずれ終わるタイミングが来ますが、私は補助が終わるタイミングを「選択肢を広げる節目」と捉えるのがいいのではないかと考えています。まずは給与や研究費が保証された環境で研究に取り組み、その期間を経て次のステップを考える、そんな区切りの機会として活用できるのではないでしょうか。5年任期のような枠も多いですが「やめる・続ける・進路を広げる」を冷静に判断できる機会だと前向きに受け止めています。同時に大学でも企業でも戻りやすい(復帰しやすい)と感じられる環境づくりが今後ますます重要になるのではないかと感じています。

また、研究者という職業の魅力として、研究テーマの選び方に自由度が高いことも挙げられます。私の研究室でも、医薬応用を見据えたプロジェクトに挑む学生もいれば、純粋に「分子構造の面白さ」を追いかける学生もいます。どちらも科学の進展に貢献する立派な研究であり、学生一人ひとりが自分の関心を形にできる環境を維持したいと思っています。

研究者キャリアは決して型にはまった道ではなく、自分の選択によって多様な可能性が広がっていくものです。専門性が深まるにつれて視野が狭くなることは全くなく、むしろ世界が広がっていくのが現実です。さまざまな支援制度や環境を活かしながら、自分らしいスタイルで研究者キャリアを築いてほしいと願っています。

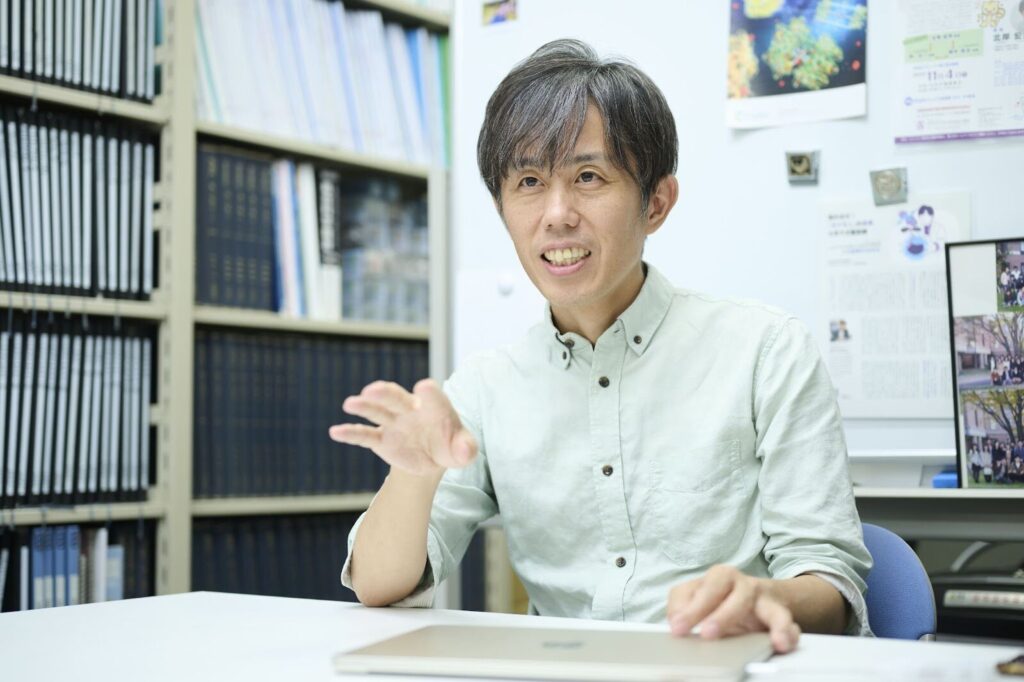

お話をお伺いしたのは...

【同志社大学 理工学部 機能分子・生命化学科】

教授 北岸 宏亮氏

- 同志社大学で学位取得後、大阪大学工学研究科・博士研究員、同志社大学助教/准教授、米・Scripps Research研究員を経て現職

- 研究分野:有機合成、超分子化学、生物無機化学

- 研究テーマ:ヘモグロビン機能模倣化合物「hemoCD」を用いたCO中毒治療薬の開発、シクロデキストリンを用いたドラッグデリバリー研究、ミトコンドリアなどの生態機能モデルの設計・合成など

分析計測ジャーナルでは、新技術や最新の分析機器のご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

ライター名:バッハ

プロフィール:大手製薬会社において約8年間新薬の開発研究携わる。新薬の品質を評価するための試験法開発と規格設定を担当。さまざまな分析機器を使用し、試験法検討を行うだけでなく、工場での品質管理部門にも在籍し、製薬の品質管理も担当。幅広い分析機器の使用経験があり、数々の分析トラブルを経験。研究者が研究に専念でき、遭遇するお悩みを解決していけるよう様々な記事を執筆中。

記事をシェアする