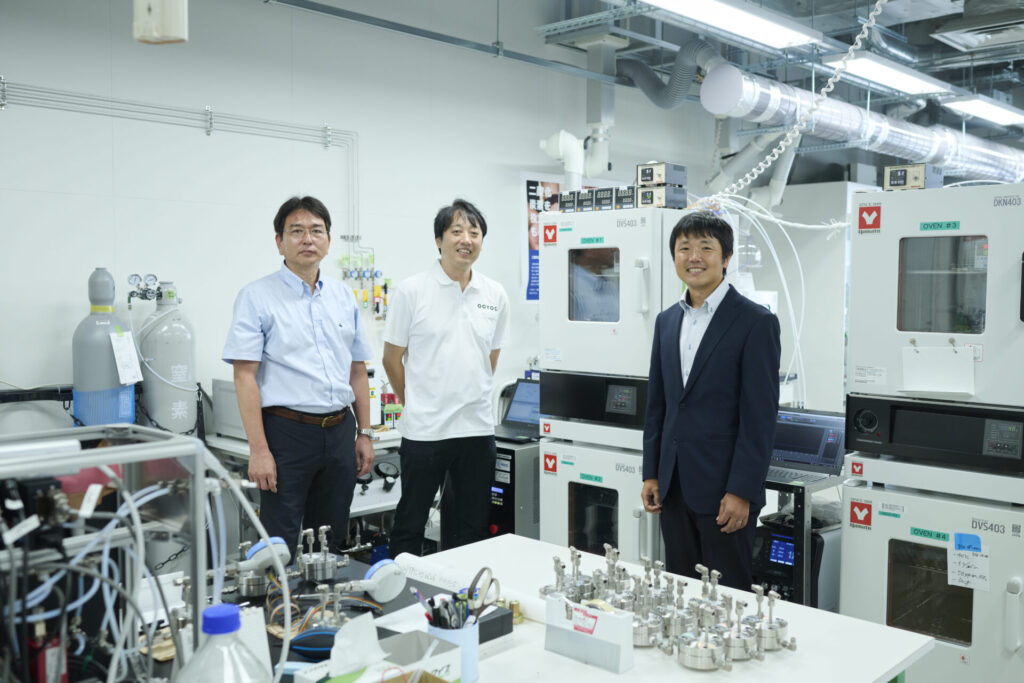

分析計測ジャーナルを運営する青山商事および京都サイエンスは、研究開発の現場を支えるパートナーとして、数多くの研究者・スタートアップと歩んできました。今回は、京都大学発のスタートアップである、株式会社OOYOO(ウーユー)にインタビュー。二酸化炭素の分離膜開発を軸に、脱炭素社会の実現を目指す最新技術や実証への取り組みを紹介します。さらに、若手研究者や産業界へのメッセージもあわせてお届けします。

脱炭素社会を支える分離膜!OOYOOが挑むCO₂回収技術の最前線

地球温暖化対策における二酸化炭素(以下CO₂)の削減は、世界共通の課題です。産業活動や発電によって排出されるCO₂をどう削減するか。その答えの一つとして注目されているのが、排ガスからCO₂を効率的に分離・回収する技術です。

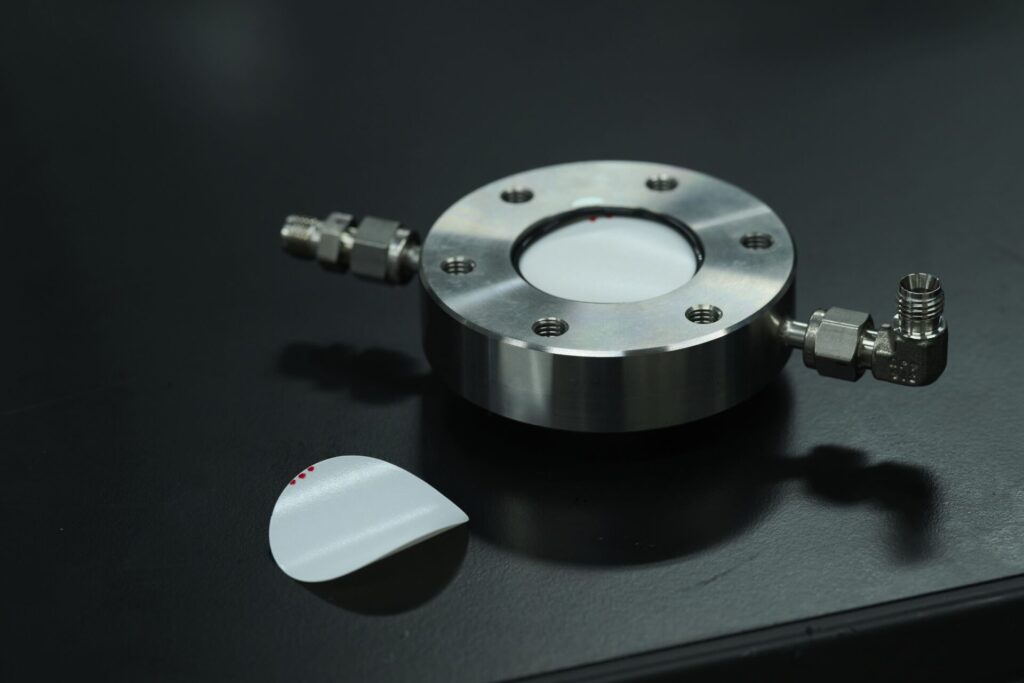

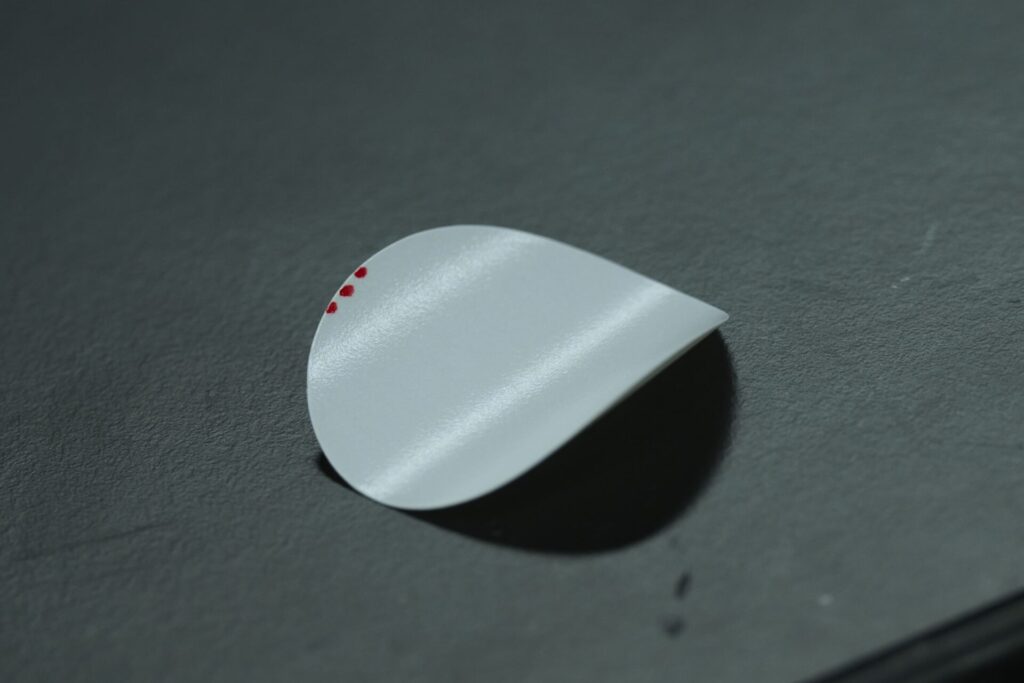

株式会社OOYOO(ウーユー)が開発しているのは、「分離膜」と呼ばれる特殊な膜です。この膜は気体を選択的に通過させる能力があり、CO₂を優先的に通過させられます。そのため排ガスなどをこの膜に通せば、CO₂とその他のガスを効率的に分離できるのです。

OOYOOの分離膜は従来の吸収や吸着などの方法に比べて、エネルギーコストが低く、装置をコンパクト化できる利点があります。発電所や工場の煙突手前に組み込めば、排出されるCO₂を事前に回収でき、温室効果ガス削減に直結します。この分離膜は、既存の分離膜技術と比べて約3倍の処理・精製スピードを実現しました。現在は小規模から大規模まで、スケールを問わずCO₂を高濃度に濃縮する方法として、最も低コストな方式となることを目指しています。

さまざまな気体を自由にコントロール|ガス精製技術とは

OOYOOが開発している分離膜は、単にガスを通す薄い膜ではありません。膜の表面に特定のポリマーをコーティングしています。そして気体の分子サイズや相互作用の違いを巧みに利用し、選択的に通過させるのです。たとえばあるポリマーを塗ればCO₂だけが通り、別のポリマーを塗れば酸素の分離に適した性能になる。膜に塗布するポリマーの種類を変えれば、理論的にはどんな気体も自由にコントロールできます。

この研究は、もともと京都大学の研究室から生まれた技術が基盤となっています。OOYOOは、社会実装を目指して設立されました。そして、国家プロジェクトであるNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)の支援を受け、研究開発体制は一気に加速。分離膜の性能を2〜3倍に引き上げることを目標に、産学官連携のもとで実証実験や技術検証を積み重ねています。

分離膜によるガス精製技術は、窒素や酸素など多様な気体にも応用可能で、幅広い産業分野での利用が期待されています。

- 農業分野:野菜の鮮度保持

- 食品分野:保存環境の制御

- 医療分野:ガスによる治療

その中でもOOYOOが最も注力するのは、社会課題との結びつきが大きいCO₂分離膜です。世界が脱炭素社会を目指す中、発電所や工場から排出される大量のCO₂を効率的に分離・回収することは、持続可能な社会の実現に直結します。

超臨界CO₂貯留と世界的プロジェクトの動き

分離して高濃度化されたCO₂は、地中貯留での処理を目指しています。貯留方法は、分離膜を通過したCO₂を圧縮し、液体と気体の中間のような「超臨界状態」にします。そして石油や天然ガスが長年閉じ込められてきた地層に注入。これらの地盤には“蓋”の役割を果たす岩盤が存在し、CO₂が再び地表に漏れ出さない仕組みになっています。

CO₂の地中貯留のようなプロジェクトは海外で広く進行しており、日本国内では苫小牧で実証試験が行われています。将来的には、日本で排出されたCO₂を海外に輸送し、産油国やガス産出国の地層に埋める仕組みが実用化されようとしています。2030年には、日本のCO₂をマレーシアやインドネシアに輸送し、貯留する計画も動き出す予定です。まさに世界的な共同プロジェクトとして、各国で取り組みが加速しています。

開発現場の苦労とスタートアップの醍醐味

分離膜によるガス精製の技術開発は、決して平坦ではありません。

- 期待した性能が出ない

- 膜が想定より早く劣化する

- システムに組み込んでみたら設計通りに動作しない

研究を進めるほど新たな課題が現れ、このような苦労は日常茶飯事です。

ポリマーの粘度や粒度分布は、塗布厚の均一性において重要なパラメーターです。また試作した分離膜は、加圧・加熱・湿度制御下での加速劣化試験を行いながら、耐久性や安全性などのチェックを行います。これら一つ一つの実験においても、日々試行錯誤の繰り返しです。

しかし、それこそがスタートアップならではの醍醐味です。困難を乗り越えれば、その先には他社には真似できないノウハウが蓄積されます。一度獲得した知見は新規参入者にとって高い壁となり、OOYOOの競争力を高める武器になるのです。

研究を加速させる現場の分析環境

分離膜研究を支えるのは、幅広い分析計測機器です。島津製作所製のガスクロマトグラフ(GC)や液体クロマトグラフ(HPLC)に加え、NO₂濃度を高精度に測定できる「NOA-7100」はとくに重宝されています。NOA-7100はポータブルで持ち運べる利点を活かし、実際の現場で排ガスを使った実証実験にも投入。リアルタイムに濃度変化を確認できる点は、研究を加速させる大きな強みとなっています。

また、膜性能を決定づけるポリマー溶液の粘度評価にも力を入れています。回転式と落球式、2種類の粘度計を導入し、コーティングに最適な条件を見極めています。これにより、CO₂や窒素、酸素など、分離対象に応じた膜設計の幅が大きく広がりました。

さらに、分光器やドラフトチャンバー、大型実験台といった周辺設備も整備。こうした環境の整備にあたり、京都サイエンスの迅速なサポートが欠かせませんでした。見積もりから納品、トラブル対応までレスポンスは極めて速く、機器の引越しまで支援。研究現場を止めずに走り続けられるのは、こうしたパートナー企業との連携があってこそです。

面倒な申請書類もスムーズに!京都サイエンスの実務支援

NEDOの補助金事業に採択されたOOYOOでは、分離膜の性能を2〜3倍に高めるという大きな目標に向けた研究を進めています。研究資金を得るためには「なぜこの機器を選んだのか」「なぜこの代理店から購入するのか」といった理由を明確に記載した申請書類の提出が必要です。しかし書類を準備し整えるには、多くの時間と労力を要します。

そこで大きな助けとなったのが、京都サイエンスのサポートでした。京都サイエンスはメーカーが持つ技術資料や機種選定の根拠資料を迅速に提供し、申請書類の作成を後押ししました。その結果、OOYOOの研究チームは本来の研究開発に専念しながら、補助金申請に求められる根拠づけや比較検討の説明も、滞りなく進められたのです。研究だけでなく実務の面でも寄り添う支援は、スタートアップにとって大きな推進力となっています。

若手研究者へのメッセージ|「なぜ?」を繰り返し、数値を恐れない姿勢を

OOYOOの最高技術責任者であるラルフ氏は、若手研究者に向けて次のようなメッセージを送っています。

「研究は本来、とても楽しいものです。分析によって“見えないものを見える化”できる。その瞬間こそが技術革新の原点です。大切なのは数値やデータを恐れないこと。むしろ楽しむ気持ちが必要です。そして常に「なぜ?」を問い続けてください。」

実験結果をそのまま受け入れるのではなく、背景にある理由を深掘りする姿勢。「なぜ?」を5回問い直して見えてくる真実。データ不足なら追加で取得し、仮説と検証を繰り返す。その粘り強さが研究を前に進める力になると強調します。

「データをどう解釈するか」「どうストーリーを構築するか」という力も不可欠です。研究の道に進む若者にとって、これは大きな指針となる言葉でしょう。

未来展望〜CO₂回収の標準技術を目指して〜

OOYOOの分離膜によるガス精製技術は、すでに研究室の外へ飛び出し、実証現場で成果を上げ始めています。大谷社長は「将来的には、CO₂回収といえばOOYOOの膜、と言われるような標準技術にしたい」と展望を語ります。

CO₂排出現場に広く導入される未来。そのとき、OOYOOの分離膜は脱炭素社会を実現するインフラの一部になっているかもしれません。スタートアップの挑戦から世界標準へ。OOYOOの歩みは、分析計測技術とともに進化しながら、地球規模の課題解決に挑み続けます。

お話をお伺いしたのは...

・代表取締役:大谷 彰悟様

・並木 義雄様

・最高技術責任者:ラルフ様(Webインタビュー)

【株式会社OOYOO】

設立:2020年1月24日

本社:京都府京都市下京区中堂寺南町 134番地

空気やその他ガスの分離・精製技術の研究開発と製品販売を中心に、高性能かつコンパクトなガス分離膜を核とし、CO₂回収をはじめ多種のガスへの応用を目指しています。

分析計測ジャーナル読者へのメッセージ

CO₂を排出する産業の皆さまに、現場実証と共同開発のパートナーとしての参画を広く募っています。排ガス条件に合わせた膜設計やモジュール構成、運転条件の最適化まで、段階的に伴走しながら社会実装へつなげます。

さらに、研究開発から事業化まで、一緒に走れる仲間も募集しています。さまざまな背景を持った研究者、社会実装に向けてのビジネス開発者など営業の人材も歓迎します。数値とデータを恐れず、「なぜ」を繰り返し、現場で学びを検証できる方に、OOYOOの挑戦の輪に加わってほしいです。

分析計測ジャーナルでは、OOYOOの技術や採用に関するご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

ライター名:バッハ

プロフィール:大手製薬会社において約8年間新薬の開発研究携わる。新薬の品質を評価するための試験法開発と規格設定を担当。さまざまな分析機器を使用し、試験法検討を行うだけでなく、工場での品質管理部門にも在籍し、製薬の品質管理も担当。幅広い分析機器の使用経験があり、数々の分析トラブルを経験。研究者が研究に専念でき、遭遇するお悩みを解決していけるよう様々な記事を執筆中。

記事をシェアする