NMRの装置メーカーはブルカー社と日本電子社が有名ですが、どちらのメーカーを選べばいいのか悩ましいですよね。NMR導入時のコストや維持費も気になると思います。

この記事ではNMR装置の概要を説明し、主要メーカーであるブルカー社と日本電子社の製品を徹底比較しました。NMRの導入を考えているなら、各メーカーの特徴が理解できるので、メーカー選びの参考になります。

分析計測ジャーナルではNMRの相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

NMRとは? 特徴や原理を解説

NMRは物質の化学構造を測定する装置です。NMRの原理や概要について、詳しく紹介します。

NMRの特徴

NMR(核磁気共鳴装置)は、化学物質を構成する原子核を測定する高度な分析装置です。最大の特徴は、化学物質の構造を詳細に解析できる点。NMRを用いると、合成した化合物が目的のものかどうかを確認できます。NMRは次のような分野で用いられています。

- 有機化学や製薬分野での研究:合成した新規化合物の純度や構造を確定

- 食品・農業分野:成分分析や品質管理

- 材料科学・ポリマー研究:ポリマーの構造解析や、材料内部の分子動態の評価

さらに、NMRの特筆すべきメリットは、他の分析装置に比べて得られる情報量が圧倒的に多い点です。化学シフト、スピン結合定数、積分値など、多彩なデータを同時に取得できるので、サンプルの構造や動態をより正確に評価できます。そのため研究者や技術者は、より的確な分析結果を得られ、開発や品質管理の現場でも信頼性の高いデータが得られます。

NMRの原理

NMRはNuclear Magnetic Resonance(核磁気共鳴)を利用して、分子内の原子の化学環境や分子構造を解析しています。核磁気共鳴とは、原子核が持つスピンという性質と、強力な磁場および電磁波を利用して物質の構造を解析する技術のことです。磁場を与えられた状態の原子核に、外部から電磁波を照射した際、原子核はそれぞれの化学的環境に応じて特有の電磁波を吸収します。NMR装置はその電磁波を観測し、原子核に関する情報を得ます。

NMRでは、それぞれの1H核がどの炭素原子と結合しているか、官能基の種類はどのようなものか、ということがわかります。さらに2次元NMRでは、1Hや13Cの結合距離に関する情報も得られるので、有機化合物の構造同定に極めて有用な手段です。

NMRの種類

NMR測定には、測定したい原子核の種類や知りたい情報によっていくつかの測定手法があります。

・1H-NMR、13C-NMR、15N-NMR:

それぞれ1H、13C、15N核の簡単な情報を得るための測定。特に1H-NMRはよく用いられます。

・多核NMR:

1H、13C、15N以外の特殊な原子核を測定するNMR。17O、19F、27Al、29Si、31P、127Iなどがあります。

・多次元NMR:

2つ以上の原子核が結合しているかどうかを調べるための測定。1H-1H、1H-13Cなどがあります。多次元NMRは、化学物質の構造決定にとても役立ちます。

・固体NMR:

専用のプローブを用いて固体試料を測定する方法です。

NMRで測定できないもの

NMRは核スピン量子数が0でない原子核に限られる手法なので、12Cや16O、32Sなどには適用できません。また、結晶性固体や強い四重極相互作用を持つ物質は、NMRスペクトルが非常に複雑になり、測定が難しいです。ppmレベル以下の極微量成分も、NMRでは検出が難しいことがあります。粘度が非常に高いサンプルも分子の運動が制限されるので、正確なデータが得られにくいでしょう。

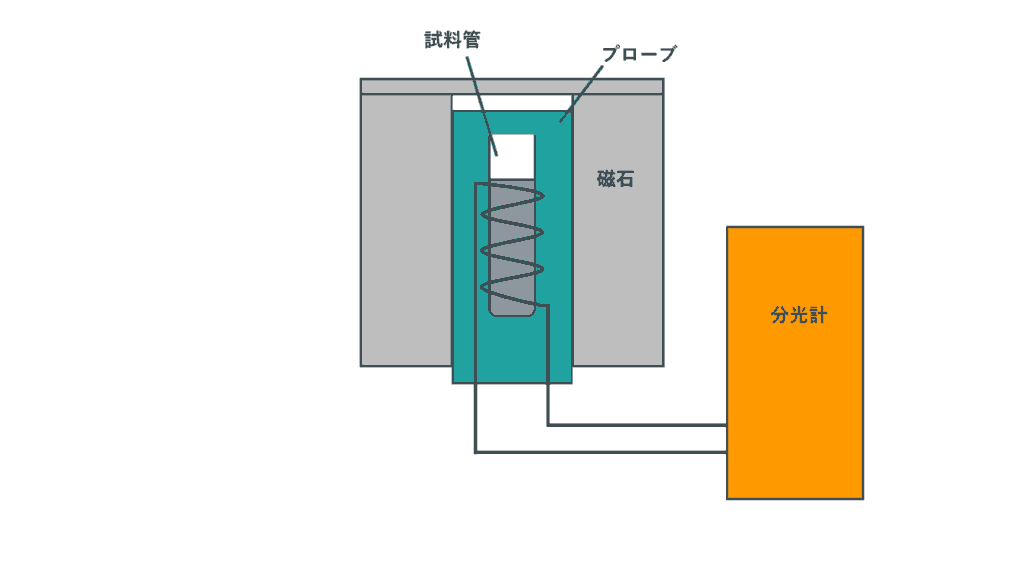

NMR装置の構成

一般的なNMR装置は、超電導磁石、プローブ、分光計という3つの主要装置で構成されます。それぞれ異なる役割を持ち、NMR測定の精度や感度に大きく影響します。

1.超伝導磁石

超電導磁石は適応される1H共鳴周波数に応じて強力な磁場を生成する装置です。一般的には300MHz~1.3GHzまでの範囲の装置が存在します。この周波数が大きくなればなるほど感度が高くなりますが、それにともなって装置の価格も上昇します。超伝導磁石は、超電導現象を維持するために極低温が必要です。冷媒には、液体窒素および液体ヘリウムが用いられます。

2.プローブ

プローブはNMR装置における電磁波パルスの照射、および試料の磁化ベクトルの検出を行う装置です。プローブは、測定する原子核の種類や、液体試料用または固体試料用と、用途に応じて交換する必要があります。特に多核NMR分析を行う場合、プローブの選定が測定の成否を左右すると言っても過言ではありません。そのため、プローブはNMR装置の中でも特に重要なパーツとされています。

3.分光計

分光計は電磁パルスをコントロールしたり、プローブで検出した信号を増幅したりする装置です。そのため分光計はNMRの心臓部となるパーツといえるでしょう。分光計の性能が高いほど、信号対雑音比(S/N比)が向上し、よりクリアで詳細なスペクトルが得られます。特に、多次元NMRや固体NMRのような複雑な測定手法を使用する際には、分光計の精度や機能が非常に重要です。

NMR市場の現状

NMR装置のメーカーは現在ブルカー社と日本電子社の2社がありますが、世界のシェアはほぼブルカーの寡占状態になっています。かつてはバリアン社もNMR装置を開発、販売していました。しかし2009年にアジレント社に吸収され、アジレント社も不採算を理由に2014年に撤退しています。そのため、NMR装置の購入を検討する際には、実質的にブルカーと日本電子の二社のどちらかを選択することになるでしょう。

NMR市場は、製薬業界や学術研究機関、材料科学分野での需要が高く、今後も安定した成長が見込まれます。しかし市場に新規参入する企業が少ないことや、装置の高価格帯も相まって、競争は激化せず、成熟市場として推移していくと考えられます。そのため購入するときは、価格や性能だけでなく、メーカーのサポート体制や技術力も含めた総合的な評価が求められます。

ブルカーの特徴

ブルカーは1960年にドイツで設立された企業です。現在、本拠はアメリカ合衆国マサチューセッツ州にあります。古くからNMRを開発してきた企業で、現在にわたるまでNMR研究界を牽引してきました。1976年には、NMR装置と同じ原理を持つ医療検査機器・MRIを開発しています。日本国内における窓口はブルカージャパン株式会社が務めています。ブルカーの特徴と価格帯を詳しく紹介します。

メリット|豊富な測定方法

ブルカーのNMR装置の特徴は、何と言っても幅広いアプリケーションです。固体NMR、多次元NMR、多核NMRの測定ができる多数の機器が揃っています。プローブを複数用意すれば、1台のNMRで異なる測定ができるので研究の幅が広がります。

たとえば、DPN-NMRは固体NMRのひとつで、溶液に不溶なポリマーの構造解析、セラミックス製品の結晶度の測定など高度な測定も可能です。1H-NMRや13C-NMRのみならず、これら発展型のNMRを日常的に測定したい方には、ブルカーのNMR装置がおすすめです。

デメリット|海外企業ならではの課題

ブルカーは日本にブルカージャパン株式会社を設置しているものの、本社は海外にあります。そのため装置の修理をしたい場合、必要な部品が海外にしか在庫のないときは、数ヶ月の納期がかかることもあります。実際にプローブが故障し修理を依頼したときは、多額の修理費用がかかり、海外からの部品の取り寄せで3ヶ月もの間装置が使えませんでした。

さらに、ブルカーがNMR市場をほぼ独占しているので、保守費用やアップグレード費用が上昇している点も、導入・維持コストを考える上で懸念材料です。

価格|3,300万~5億円程度

NMRの価格は搭載する超電導磁石の磁力によって大きく異なります。たとえば、300MHzのNMR装置は3,300万円、900MHzの高磁場NMR装置では5億円ほどの価格になります。さらに、測定したい核種に応じたプローブ、高感度のクライオプローブ、固体試料測定用の装置などのオプションによって別途費用が必要です。

日本電子の特徴

出典:日本電子社 NMR spectrometer ECZ Luminous

日本電子は電子顕微鏡を中心とした分析機器を開発、販売する国内メーカーです。1956年に初めてNMR装置を発売した日本企業で、現在もNMR装置の開発を行っています。日本電子の特徴について、紹介しましょう。

メリット|使いやすい機器&丁寧な対応

日本電子のNMR装置の特徴は、何と言っても使いやすいことです。日本電子開発のNMR測定ソフト「Delta」および解析ソフト「Alice」は極めて易しい使用感が好評です。そのため初めてNMR装置に触れる方でも、一通りの講習を受ければ簡単な測定は行えるようになります。

1H-NMRをはじめ、13C-NMR、15N-NMR、またこれらの核種を含む二次元NMRなど基本的な測定を行いたい場合は、日本電子のNMR装置がおすすめです。また、日本電子は国内企業なので言語の障壁がなく、とても快適なカスタマーサポートが受けられます。修理も、工場が国内にあるため、比較的短期間で対応してもらえることが多いですよ。

デメリット|特殊な測定や挑戦的な実験に不向き

日本電子はブルカーに比べると、特殊な測定方法の開発が遅れています。そのため、構造生物学や複雑なタンパク質の解析など、特殊な用途には不向きです。

また日本電子のNMRは400 MHzクラスが中心で、800 MHz以上の超高周波モデルの選択肢は限られています。そのためより高度な測定を求めている場合は、日本電子のNMRでは厳しいでしょう。

価格|ブルカーよりも割安

具体的な価格はお問い合わせとなりますが、日本電子のNMR装置はブルカーに比べて数割程度安価です。理由は、国内で製造・販売しているので輸送コストや関税がかからないから。日本電子のNMRはエントリーモデルで3300万円から販売されています。

ブルカーVS日本電子!NMRエントリーモデルの比較

ブルカーと日本電子のNMRについて、エントリーモデルのスペックを以下の表で比較してみました。

| メーカー (機器名がリンクになっています) | ブルカー (AvanceCore) | 日本電子 (JNM-ECZL S) |

| NMR周波数(1H) | 400 MHz | 400 MHz |

| ヘリウムの補充頻度 | およそ300日に1回 | およそ1年に1回 |

| 窒素の補充頻度 | およそ16日に1回 | - |

| チャンネル数 | 2 | 2 |

| 測定試料 | 溶液のみ | 溶液のみ |

| 価格 | お問い合わせください | 3300万円〜 |

エントリーモデルのNMRにおける標準的なスペックは、ブルカーと日本電子とも大きな差はありません。しかしブルカーのAvanceCoreは、オプションが充実しており将来的に測定範囲を広げたいならブルカーがおすすめです。一方、日本電子のJNM-ECZL Sは使いやすさを重視した設計になっており、シンプルな測定が得意。そのため教育機関や初めてNMRを導入する研究室に適しているでしょう。

NMR測定の幅を広げるオプション

ブルカーと日本電子ともに、標準的なNMRにオプションを追加すると、高度な測定や測定の自動化などができます。NMR測定の幅を広げるオプションについて、紹介しましょう。

プローブ

プローブとは、NMRにおいてサンプルから情報を取得する重要な部品です。基本的なプローブでは溶液試料の1H-NMR測定のみが可能ですが、測定核種を増やしたり、固体試料を測定したりするためには別のプローブが必要です。

さらに、二次元・三次元NMRを測定するためのプローブ、高感度を得るための極低温プローブ、10mm試料管を適用するためのプローブなど、装置メーカーが展開するプローブのラインナップは多種多様です。測定したい試料の形状や得たい情報によって、これらのプローブの導入も検討してみてください。

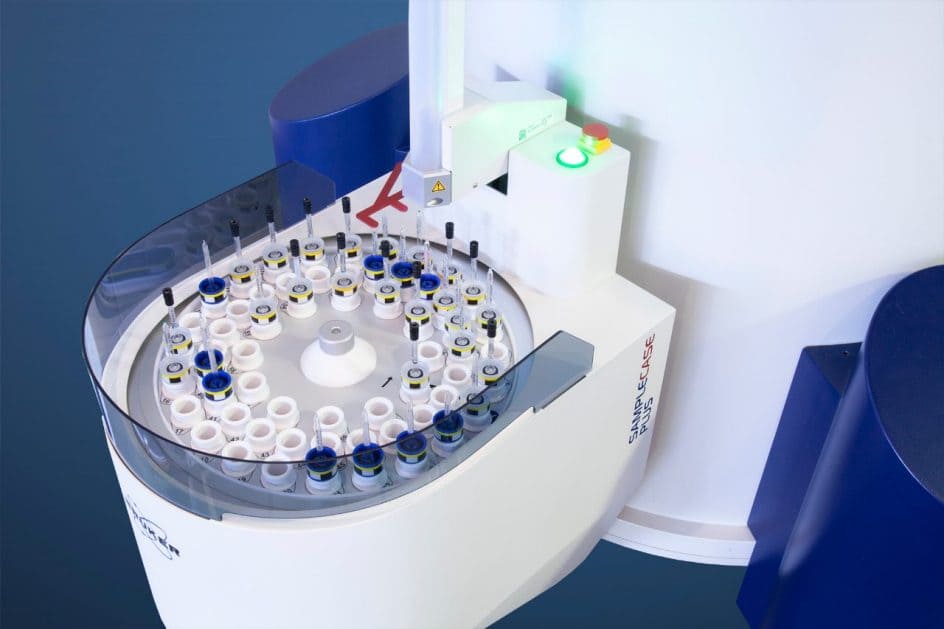

オートサンプルチェンジャー

オートサンプルチェンジャーは自動測定を行うために必要なオプションです。NMRは1Hの場合測定時間が数分~1時間程度と短時間で、1日に多数のサンプルを測定できるので、事前に調製しておいた試料をオートサンプルチェンジャーにセットし、終夜自動測定をすることも可能です。

また、測定したい温度を自動的に調節してくれる、温度調節機能付きのオートサンプルチェンジャーもあります。測定試料が多いなら、オートサンプルチェンジャーの導入も検討してみましょう。

NMRのランニングコスト

NMRの使用時には大きなランニングコストがかかります。たとえば、溶媒・測定試料を入れる試料管・装置の維持費用です。運用に関わる費用について、詳しく紹介しましょう。

重溶媒

NMR測定では溶媒に含まれる1Hの影響を取り除くため、1H核を2H核(D核)に置換した重溶媒を使います。頻繁に使われる重クロロホルムは、100 gあたり約7,200円と比較的手頃な価格です。しかし、重DMSOは25 gで約14,800円、重水(D₂O)は10 gで約8,300円と、溶媒の種類によって価格には大きな差があります。

試料管

試料管はNMR測定で必ず使う消耗品です。NMR測定では溶液/固体いずれも試料管を回転させるため、真円度の高い試料管が必要です。特に固体測定では数千~数万Hzで高速回転させるので、特殊なキャップとチューブが必須。質の悪い試料管を使用した場合、回転バランスが崩れてプローブ内で試料がクラッシュし、最悪の場合プローブが破損してしまうこともあります。そのためこまめな試料管交換と細心の取扱いが重要です。

NMR用試料管の価格帯は、5mm溶液チューブは5本7,000円~、固体チューブは1本数万~数十万円です。

NMR装置の維持費用

NMRには冷却材として液体ヘリウムと液体窒素が必要です。定期的にこれらは入れ替えが必要で、年間のコストは数十万円〜100万円程度かかります。

また安定したNMR測定をしたいなら、メーカーの保守点検も受けなければなりません。点検ではプローブのチューニングや装置の校正が行われます。保守点検は年間100万円ほど必要です。

その他、電気代やオペレーターのトレーニングのための人件費など、多くのランニングコストがかかります。

NMR装置を設置するための条件

NMRを安全かつ適切に設置するためには、以下の環境が必要です。

・電源の確保:分光計、データシステム、エアコンプレッサー、液体窒素蒸発抑制装置など、NMR装置に関連する機器すべてに安定した電源が必要です。

・測定室の環境:測定室の温度は17~27°C、湿度は70%以下に維持することが求められます。また、天井の高さは2.87 m以上が必要です。

・安全な設置スペースの確保:超伝導磁石の周囲には、金属製の物を近づけないよう十分なスペースを確保しましょう。

・防災設備の設置:クエンチ(超伝導磁石内の液体ヘリウムが急激に気化する現象)に備えて、救命器具や防災設備が必要。酸素欠乏や窒息のリスクに対応した安全対策が求められます。

・法的な手続き・許可:NMR装置は高周波を利用するため、設置場所によっては高周波利用設備許可を取得する必要があります。施設によっては、建築基準法や安全基準に沿った手続きも必要です。

まとめ

NMR装置において、ブルカーは高度な測定をしたい場合に向いており、日本電子は初めてのNMR測定で基本的な測定をメインにしたい場合に向いています。測定経験の有無や測定したい試料によって、ブルカーと日本電子を選び分けましょう。

分析計測ジャーナルでは、NMR選びに関するご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

記事をシェアする