核磁気共鳴分光計(NMR)は、有機化合物などを分析して構造解析を進める際に利用されます。この記事を読めば、核磁気共鳴分光計(NMR)の原理や装置の仕組み、解析手法などについて理解できます。

核磁気共鳴分光計(NMR)による分析が向かない場合の解決方法も最後に紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。

核磁気共鳴分光計(NMR)の特徴

核磁気共鳴分光計(NMR)は、その便利さから有機化学における構造解析や食品偽装に対する検査など幅広く利用されています。まずは核磁気共鳴分光計(NMR)のメリットとデメリットをそれぞれ紹介します。

核磁気共鳴分光計(NMR)のメリット

核磁気共鳴分光計(NMR)のメリットは、以下の3つです。

- 化合物の構造情報を得られる

- 非破壊的に解析可能

- 試料作成が用意

化合物の構造情報を得られる

化合物中の各原子の状態を解析できるため、どの原子が何と結合しているのか解析可能です。しかし、光学異性体などは判別できないため、立体異性体が存在する場合は核磁気共鳴分光計(NMR)だけで構造特定ができません。

非破壊的に解析可能

試料を重溶媒という溶媒中の1Hを重水素に置換した溶媒に溶かすだけで解析できるため、非破壊的に解析できます。

沸点が低くエバポレーターで溶媒留去できる重溶媒を使用すれば、試料の回収も可能です。

核磁気共鳴分光計(NMR)のデメリット

核磁気共鳴分光計(NMR)のデメリットは以下の5つです。

- 感度が低い

- 多量の試料が必要

- 核磁気共鳴分光計(NMR)だけでは構造特定が不可能

- 重溶媒が高価

- ランニングコストが高価

- 安全管理が難しい

感度が低い

感度が低いため、多くの試料を用いて試料を調製しなければなりません。合成した化合物が少量で、DMSOなどの高沸点化合物にしか溶解しない場合など、核磁気共鳴分光計(NMR)での解析に不向きな状況も数多く存在します。

重溶媒が高価

核磁気共鳴分光計(NMR)では、化合物の構造を解析するために、通常は1Hの核スピンを対象に解析を行います。

しかし、通常の溶媒にも1Hはたくさん含まれていますよね。そのため、通常の溶媒を使用して化合物の1Hのピークを観測しようとしても、溶媒中の1Hのピークに隠れて化合物の1Hのピークを観測できません。

化合物の1Hのピークを正しく観測するために、核磁気共鳴分光計(NMR)の測定は化合物を重溶媒に溶解させて行います。重溶媒とは1Hが重水素に置換された溶媒で、1Hの核スピン観測にあまり影響を及ぼしません。

重溶媒は通常の溶媒に比べて高価です。その中でもDMSO(ジメチルスルホキシド)の水素を重水素に置換したDMSO-d6やクロロホルムの重溶媒であるクロロホルムdは比較的安価なため、核磁気共鳴分光計(NMR)測定によく用いられます。

ランニングコストが高価

測定ごとに必要な重溶媒だけでなく、核磁気共鳴分光計(NMR)の維持には多額のランニングコストが必要です。

ある核磁気共鳴分光計(NMR)では、一ヶ月あたり1000Lの液体ヘリウムと300Lの液体窒素を維持するために使います。これは約250万円に相当します。これに加えて電気代も必要であり、核磁気共鳴分光計(NMR)の維持には多額のランニングコストがかかります。

安全管理が難しい

NMR分析中は装置周辺に非常に強力な磁場が発生しているため、漏洩磁場が存在します。漏洩磁場の安全管理区域は5ガウスラインで、これより内側にパソコンのような精密機械や磁気カードを置くことは絶対に避けましょう。また、ペースメーカーをつけている人は動作に異常をきたす可能性があるため、近づかないのが賢明です。

冷却に使用される液体ヘリウムや、液体窒素のクエンチによる怪我や窒息にも注意しましょう。これらを防止するために、NMRを設置している部屋には必要のないものは持ち込まず、装置にも必要な時以外は触れたり近づいたりしないことが重要です。

核磁気共鳴分光計(NMR)の原理とは?

核磁気共鳴分光計(NMR)では、化合物中の各原子の核スピンの状態を調べることで、構成原子がどのように結合しているのか解析しています。

核磁気共鳴分光計(NMR)の原理は大きく2つのステップで説明できます。

- 1.強力な外部磁場をかけることで核スピンの向きを揃える

- 2.ラジオ波による核スピンの励起

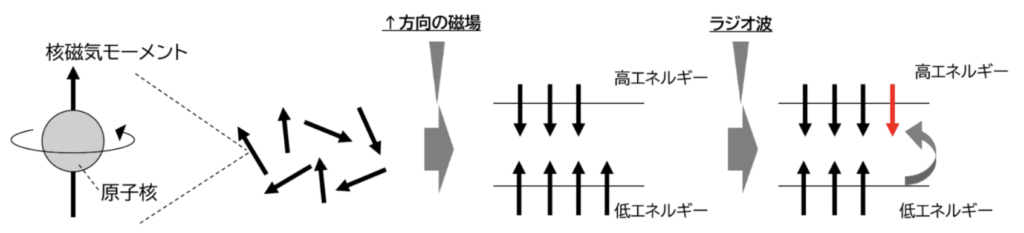

核スピンの向きを揃える

各原子は原子核中の正電荷の自転により小さな磁場を発生しています。この局所的に発生する磁場を核スピン(核磁気モーメント)と呼びます。

各原子の同位体ごとに核スピン量子数(I)という固有の値が定められていて、この核スピン量子数が0の核は核磁気共鳴分光計(NMR)によって観測できません。例えば、12Cや32Sなどは核スピン量子数が0であるため検出不可能です。

普通の状態では核スピンは様々な方向を向いていますが、強力な外部磁場の影響下に置くことで、核スピンは磁場と順方向もしくは逆方向のどちらかを向きます。

この順方向の核スピンと逆方向の核スピンが2つのエネルギー状態に分かれることをゼーマン分裂と言います。

核磁気共鳴分光計(NMR)で調べられる核種

先ほど述べたように、すべての核種の核スピンを測定できるわけではありません。NMRの測定対象となる核種の例は以下の通りです。

- 1H

- 2H(D)

- 13C

- 15N

- 19F

- 31P

ラジオ波による核スピンの励起

逆方向の核スピンは強力な磁場に逆らっているため、その方向を向き続けるために大きなエネルギーが必要です。

ゼーマン分裂状態では、低エネルギーの順方向核スピンから高エネルギーの逆方向核スピンへと励起できる特定の波長が存在します。

特定の波長を吸収して共鳴することにより、低エネルギー状態の核スピンのいくつかが高エネルギー状態へと移行します。この状態を解析することで、各原子の核スピンの状態を調べることが可能です。

核磁気共鳴分光計(NMR)の装置の仕組みをわかりやすく解説

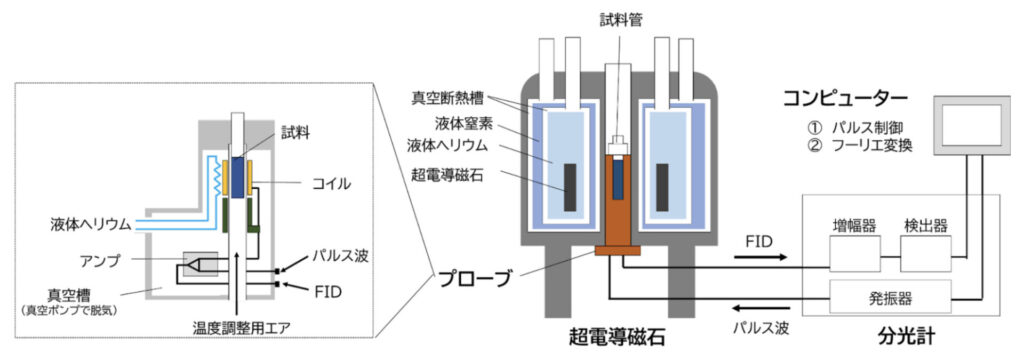

核磁気共鳴分光計(NMR)の装置は、大きく分けて4つの部分から成り立っています。

- 超電導磁石(磁場発生部)

- プローブ(検出器)

- 分光計(ラジオ波照射)

- コンピュータ(データ解析)

超電導磁磁石

超電導磁石でコイルを作ることで、強力な磁場を発生させています。超電導状態を維持するにはー269℃という低温状態を保つ必要があるので、超電導磁石は液体ヘリウムや液体窒素で冷却されています。

磁場が大きいほどゼーマン分裂状態で吸収できるエネルギーが大きくなるので、より高感度で分解性の良いスペクトルを入手可能です。

加工しにくいレアアースをコイル状態にすることに成功し、より高磁場を発生できる核磁気共鳴分光計(NMR)も中には存在します。

より高磁場を発生できる核磁気共鳴分光計(NMR)ほど高価なため、どの程度の分解能が必要なのかを検討して機器を購入することが必要です。

一般的な磁場の強度

メーカーなどが一般的に販売しているNMR装置の磁場強度は500MHz前後です。この程度の磁場強度があれば、通常のNMR測定は問題なく行えます。

世界最高の磁場強度

2015年に国立研究開発法人物質・材料研究機構(NIMS)、国立研究開発法人理化学研究所(理研)、(株)JEOL RESONANCE、(株)神戸製鋼所の4社により1020MHzもの強磁場で分析可能な「世界最高磁場のNMR装置」が開発されています。これにより、従来では測定不可能な材料の構造解析も可能となったので、更なる応用が期待されています。

プローブ(検出器)

プローブの役割は主に以下の2つです。

- 内部に挿入された試料へのラジオ波照射

- ラジオ波照射によって励起された核スピンに起因してコイルに流れた誘導電流の検出

試料によって使えるプローブが異なるため、適切なプローブを使用する必要があります。プローブはサンプルに近く内側にあるコイル「inner coil」とサンプルから遠く外側にあるコイル 「outer coil」から構成されています。

NMRのシグナル強度はサンプルとコイルの距離の6乗に反比例するので、「inner coil」とサンプルの相性が重要です。

例えば、BBFO、QNPなどのプローブが一般的に利用されていますが、これらは「outer coil」が1Hの測定に使用されています。試料までの距離が遠く強いシグナル強度が得られないため、実は1Hの測定に不向きです。

サンプルが少量しかない場合は、「inner coil」で1Hを測定できるプローブを用いることできれいなデータを得られます。

分光計

分光計は、プローブに送信されるラジオ波の制御を行います。また、プローブの検出信号はそのままだと微弱で解析が難しいため、分光計の中にある増幅器で増大させています。

コンピュータ

試料分析の際の設定や、プローブで得られた検出信号のフーリエ変換などを行います。コンピュータで適切な設定をすることにより、解析をスムーズに行うことが可能です。

核磁気共鳴分光計(NMR)では何の情報を得られるの?

核磁気共鳴分光計(NMR)で試料を解析すると、主に次の4つの情報を得られます。

- カップリング

- 積分値

- 化学シフト

- S/N比

カップリング

核磁気共鳴分光計(NMR)で得られたスペクトルのピークは分裂していることがあります。隣に非等価なプロトンを持つ炭素原子が存在する場合、そのプロトンの影響を受けてピークが分裂し、これをカップリングと言います。

隣に2つのプロトンが存在する場合はピークが3つに、1つのプロトンが存在する場合は2つに分裂します。この分裂したピーク間の距離がJカップリング定数です。

Jカップリング定数が同値である場合、それらのプロトンに結合している炭素原子は隣接しています。

カップリングが生じる原理

カップリングが生じるのは、隣りに存在する水素原子の核スピンに影響を受けるからです。核スピンは順方向と逆方向の2種類存在するため、隣に1つの水素原子がある場合はカップリングしてピークが2つに分裂します。

隣に水素原子が2つある場合、その核スピンが取り得る状態は4種類考えられるので、ピークが4つに分裂するのではないかと思うかもしれません。

しかし、順方向と逆方向が存在する核スピンはどちらも等価なので、同じものと見なせます。その結果、ピークは3つに分裂しますが、その面積比は1:2:1と核スピンの存在比に比例します。

積分値

積分値とは、ピークの面積のことです。積分値は等価なプロトンの数と比例するので、積分値を比較すれば等価なプロトンの存在比に関する情報を得られます。

あくまでもわかるのは存在比であり、プロトンの絶対数ではないことに注意してください。例えば、エタンは水素原子を6つ持つ化合物ですが、全てのプロトンが等価であるため積分値は1となります。

化学シフト

高磁場がかかった状態で正に帯電している原子核の周りを負に帯電している電子雲が回転すると、誘起磁場が生じます。この誘起磁場の影響分、原子が受ける外部磁場の影響は減少し、これを遮蔽効果と呼びます。

遮蔽効果は原子核周りの電子密度によって大きく変化するため、異なる状況にある原子はそれぞれ固有の磁場の影響を受けます。

影響を受ける磁場が異なると、原子ごとに低エネルギー状態の核スピンを励起するのに必要な波長もズレが生じ、これを化学シフトと呼びます。

化学シフトは一般的に、重溶媒中に含まれる基準物質であるテトラメチルシラン(TMS)を基準に相対値で算出されます。

化学シフトはppmスケールで算出されて、結合する原子の状態によってどのぐらいの値を取るのかは過去のデータをもとに予測可能です。

例えば、ベンゼン環に結合しているプロトンは誘起磁場と外部磁場が同方向であるため、プロトンは反遮蔽効果を受けて低磁場領域にピークが現れます。

S/N比

S/N比とは、ピークの高さとノイズ幅の比のことです。S/N比は5程度あれば十分であると言われています。

核磁気共鳴分光計(NMR)の測定を上手く行うためのメソッド

核磁気共鳴分光計(NMR)の測定には色々なコツが必要なので、うまくいかないこともあるかと思います。そこでいくつかの測定を上手に行うためのメソッドを紹介します。

装置の調整について

NMR測定において、まずは周波数ロックとシム調整を確認しましょう。周波数ロックとは、溶媒の重水素シグナルの周波数をもとに補正を行うことです。NMRシグナルの周波数のドリフトによる分解能低下を防ぐために行われます。さらに、磁場の均一性を保つためにシムコイルにより微弱な磁場を生じさせることで磁場の均一性を上げるシム調整も行いましょう。

測定条件について

測定条件においては、待ち時間・パルス強度・積算回数に関する設定が重要です。特に、ピークが見えない場合でも積算回数を上げることでピークを検出できる場合があります。測定がうまく行えないときは、まずは積算回数を見直しましょう。

待ち時間

NMR信号は微弱のため複数回測定し、換算することでスペクトルのS/N比を向上させます。待ち時間とは、FID信号を取り込んでから次のパルスを照射するまでの時間のことです。待ち時間では励起した核種が平衡状態に戻ります。待ち時間が短いと平衡状態に戻る核種が少なくなり、信号強度が低下してしまうので注意しましょう。

パルス強度

パルス強度が小さいと、照射したパルスの周波数付近のピークのみが励起されます。そのため、スペクトル領域全体を観測することができません。

積算回数

S/N比は積算回数の平方根に比例するため、積算回数を増やすことでNMRスペクトルのS/N比は増加します。

核磁気共鳴分光計(NMR)が利用できない場合の分析手法とは?

核磁気共鳴分光計(NMR)は化合物の構造を特定するのにとても便利なツールですが、化合物の収量が少ないときや、化合物が混在している場面では本領を発揮できません。

そこで、核磁気共鳴分光計(NMR)測定ができない場合の3つの解析方法を紹介します。

- HPLC(高速液体クロマトグラフ)

- 光学分析法

- 質量分析法

HPLC(高速液体クロマトグラフ)

HPLC(高速液体クロマトグラフ)とは、液体の移動相を加圧条件下でカラムを通過させ、カラムとの吸着力の違いにより液体試料中の成分を分離する分析方法です。

化合物の水溶性や脂溶性により、同条件下で測定を行えば化合物は一定の保持時間を示します。標準物質が存在すれば、試料と標品の保持時間を比較することで構造解析が可能です。

核磁気共鳴分光計(NMR)と比較したHPLCのメリット

- 少量の試料で解析可能

- 感度が高い

核磁気共鳴分光計(NMR)と比較するとHPLCは高感度であるため、測定に必要な試料は少量ですみます。

核磁気共鳴分光計(NMR)と比較したHPLCのデメリット

- 試料の回収が不可能

- 手間がかかる

- 単体では構造解析が不可能

核磁気共鳴分光計(NMR)では、低沸点の重溶媒に試料を溶解させれば試料の回収ができます。HPLCは標準物質がなければ構造特定ができないので、未知化合物の分析には不向きです。

光学分析法

光学分析法とは、試料に光を照射してその物理化学的特性を解析する手法です。核磁気共鳴分光計(NMR)も高磁場下で行われる光学分析法の一つです。光学分析法では主に2つの手法が用いられています。

- 赤外線吸収スペクトル(IR)

- 紫外線可視光吸収スペクトル

赤外線吸収スペクトル(IR)

赤外吸収スペクトル(IR)では、赤外線を照射して化合物中の共有結合を振動させ、それを観測します。例えば、ケトン基やアミノ基は赤外線吸収スペクトルで解析可能です。

紫外線可視光吸収スペクトル

化合物に光を照射すると、化合物が吸収できる光の波長は吸収され、それ以外は透過します。化合物によって光の吸収スペクトルは異なるため、既知の化合物であれば標準物質のスペクトルと比較することで構造を解析できます。

質量分析法

質量分析法とは、化合物をイオン化させてその質量・電荷比(m/z)を測定する手法です。化合物の質量は解析できますが、核磁気共鳴分光計(NMR)のように化合物中の元素の結合までは解析できません。

核磁気共鳴分光計(NMR)は分析化学において強力なツール

核磁気共鳴分光計(NMR)は、原子の核スピンの状態を観測することで化合物中の結合の状態を調べられるので、分析化学においては強力なツールです。

磁場を発生させる超電導磁石の性能とプローブの試料への適合性により、核磁気共鳴分光計(NMR)における測定感度や分解能は決定します。

非破壊的に解析ができるなど核磁気共鳴分光計(NMR)のメリットは数多く存在しますが、測定感度が低いという問題点もあります。質量分析法やHPLCなどを併用することで、より化合物の分析を容易に進められます。

参考:https://www.mst.or.jp/method/tabid/1454/Default.aspx

https://www.chem-station.com/blog/2018/01/nmr.html

記事をシェアする